(openPR) Bluthochdruck eines der Hauptrisiken – Neues Bildgebungsverfahren ermöglicht frühe Alzheimer-Diagnose

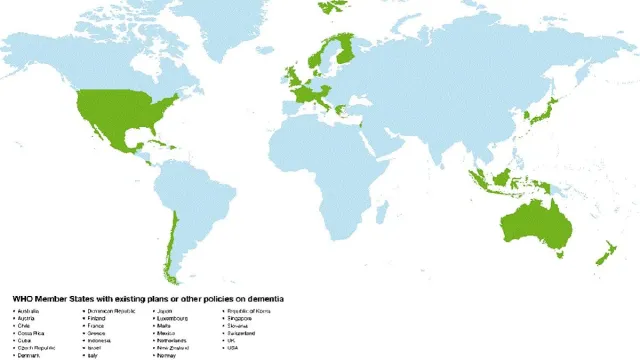

Berlin, 5. Mai 2008. Demenz entwickelt sich aufgrund der demografischen Entwicklung zu einer Volkskrankheit. Radiologen diskutieren daher auf ihrem 89. Deutschen Röntgenkongress über dementielle Erkrankungen und ihre frühzeitige Diagnose.

„Demenz wird häufig mit dem heute noch unheilbaren Morbus Alzheimer gleichgesetzt. Doch viele dementielle Erkrankungen sind kein Schicksal, sondern vermeidbar“, betont Prof. Dr. Michael Forsting, Direktor des Radiologischen Instituts am Universitätsklinikum Essen. Hierzu zählen laut Forsting die gefäßbedingten Demenzen, die in aller Regel durch einen zu hohen Bluthochdruck ausgelöst würden. Sie machen ein Viertel aller Demenzerkrankungen aus. „In der MRT- oder CT-Aufnahme des Gehirns sehen wir kleine Einschüsse oder Narben im Hirngewebe. Das sind Mikro-Angiopathien, also sehr kleine Verletzungen der Gefäße. Diese Verletzungen können zu Demenz führen“, erläutert Prof. Forsting weiter.

„Radiologen hätten daher eine besondere Verantwortung für die Aufklärung der Patienten“, so der Essener Mediziner. „Bluthochdruck ist ein Compliance-Problem. Viele Patienten sind eigentlich optimal mit blutdrucksenkenden Arzneien versorgt. Aber sie nehmen ihre Mittel nicht, weil es ihnen mit einem hohen Blutdruck subjektiv besser geht und Bluthochdruck keine Schmerzen verursacht. Diesen Patienten können wir auf dem MR-Bild zeigen, dass ihre Hirnleistung abnehmen wird, wenn sich ihr nicht Blutdruck senkt“, so Prof. Forsting.

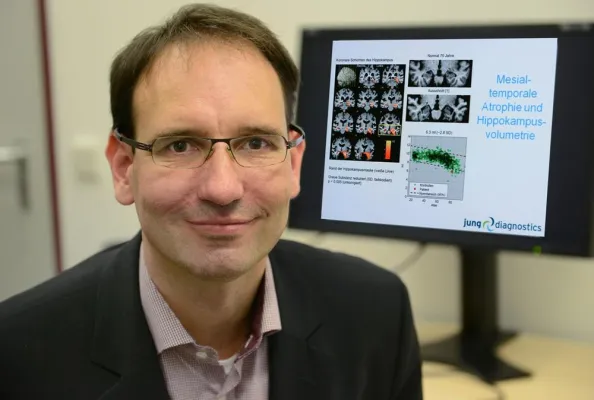

Morbus Alzheimer, die mit 60 Prozent häufigste Ursache der Demenz, kann inzwischen in einem frühen Stadium nachgewiesen werden. Das gelingt mit der sogenannten Amyloid-Plaque-Bildgebung. Amyloid-Plaques sind Ablagerungen des Beta-Amyloids im Gehirn. Das Beta-Amyloid ist ein Peptid, welches ursächlich mit der Entwicklung der Alzheimer Demenz in Verbindung gebracht wird. Das durch enzymatische Prozesse abgebaute Eiweiß-Bruchstück verklumpt, lagert sich in Form der Amyloid-Plaques im Gehirn ab und beeinträchtigt die Gehirnfunktion. Ein neues bildgebendes Verfahren ermöglicht es nun, diese Ablagerungen, die Radiologen bis dato nur in der post-mortem-Untersuchung nachweisen konnte, beim lebenden Patienten im Gehirn zu visualisieren. Für diese Bildgebung kommt ein bestimmter Tracer zum Einsatz, das 11C-markierte Pittsburgh Compound B (PIB). Diese Substanz überwindet die Blut-Hirn-Schranke und bindet im Gehirn an die Beta-Amyloid Plaques, die dann mittels der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) sichtbar gemacht werden können.

„Damit sind wir Radiologen in der In-vivo-Diagnostik, also der Diagnose von Morbus Alzheimer beim lebenden Patienten, eigentlich schon weiter als in der Therapie“, erklärt PD Dr. Alexander Drzezga, Nuklearmediziner am Klinikum der TU München. Viele der durchaus vorhandenen modernen Therapieansätze richten sich gegen die Amyloid-Ablagerung, sind aber laut Drzezga erst in der Testphase. Zum Beispiel gibt es Ansätze, bestimmte Enzyme zu blocken und so die Bildung des Beta-Amyloids zu verhindern. Auch die Forschung um einen Impfstoff gegen Morbus Alzheimer schreitet voran. „Hier laufen die ersten klinischen Studien zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Bildung von Beta-Amyloid-Ablagerungen“. „Die Therapie von Alzheimer müsste im Grunde schon Jahre oder gar Jahrzehnte vor der manifesten klinischen Symptomatik beginnen. Daher ist es wichtig Patienten zu identifizieren, die tatsächlich Amyloid Ablagerungen im Gehirn haben“ , erläutert der Münchner Nuklearmediziner. Für diesen Zweck und natürlich auch für die Therapiekontrolle könnte das neue bildgebende Verfahren hervorragend geeignet sein. Erste Arbeiten implizieren, dass bereits im so genannten MCI-Stadium (Mild Cognitive Impairment), wenn beim Patienten erst leichte Gedächtnisstörungen vorhanden sind, mit der Amyloid-Plaque Bildgebung Patienten identifiziert werden können, die später zu einer Demenz fortschreiten.

Diese und weitere Informationen sowie Bildmaterial zum 89. Deutschen Röntgenkongress finden Sie in digitaler Form unter: http://www.ipse.de/roeko2008.