(openPR) Ab 2026 wird die elektronische Rechnung zur Pflicht – zumindest für einen Großteil der deutschen Unternehmen. Nach einer kurzen Verschiebung des ursprünglichen Zeitplans hat die Bundesregierung im Rahmen des Wachstumschancengesetzes festgelegt, dass alle inländischen B2B-Rechnungen künftig elektronisch übermittelt werden müssen.

Die Einführung markiert einen der größten Schritte in der digitalen Verwaltungsreform der letzten Jahre – und betrifft nahezu jede Branche.

Hintergrund: Von der Empfehlung zur Verpflichtung

Bereits seit 2020 sind Behörden in Deutschland verpflichtet, elektronische Rechnungen im Format XRechnung entgegenzunehmen. Diese Regelung wurde schrittweise erweitert und nun auf die Wirtschaft ausgedehnt.

Während E-Rechnungen bisher nur empfohlen oder freiwillig genutzt wurden, wird ihr Einsatz ab dem 1. Januar 2026 verbindlich. Unternehmen müssen ab diesem Zeitpunkt in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu erstellen, zu empfangen und revisionssicher zu archivieren.

Die Pflicht gilt dabei zunächst für alle Unternehmen, die Geschäfte mit anderen inländischen Firmen abwickeln. Für kleinere Betriebe gibt es teilweise Übergangsregelungen, die bis 2027 greifen können.

Formate im Vergleich: XRechnung und ZUGFeRD

Zwei Formate spielen in der Praxis die Hauptrolle: XRechnung und ZUGFeRD.

- Die XRechnung ist ein reines XML-Format, das alle Daten strukturiert, aber keine visuelle Darstellung enthält. Sie wird vor allem von öffentlichen Auftraggebern verlangt, da sie vollständig automatisiert verarbeitet werden kann.

- ZUGFeRD hingegen kombiniert eine klassische PDF-Datei mit eingebetteten XML-Daten. So bleibt das Dokument für Menschen lesbar, erfüllt aber zugleich die elektronischen Anforderungen.

Viele mittelständische Betriebe bevorzugen ZUGFeRD, weil es einen sanften Übergang zwischen Papier- und Digitalwelt ermöglicht.

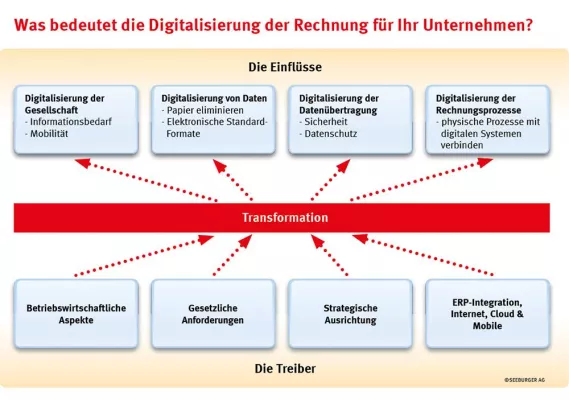

Warum der Gesetzgeber auf die E-Rechnung setzt

Die Ziele der Reform liegen auf der Hand: weniger Papier, schnellere Prozesse, mehr Transparenz. Der Staat erhofft sich insbesondere eine effizientere Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug sowie eine Entlastung der Finanzverwaltung.

Für Unternehmen bedeutet die Umstellung jedoch zunächst Aufwand: vorhandene Buchhaltungsprozesse müssen angepasst, Softwaresysteme aktualisiert und Mitarbeiter geschult werden. Langfristig sollen sich jedoch deutliche Vorteile zeigen – etwa kürzere Zahlungswege, weniger Fehler bei der Datenerfassung und eine bessere Nachverfolgbarkeit von Transaktionen.

Was Unternehmen jetzt tun sollten

Auch wenn die verpflichtende Nutzung erst 2026 greift, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die eigenen Abläufe zu prüfen. Unternehmen sollten:

- analysieren, ob ihre bestehende Buchhaltungssoftware die Formate XRechnung oder ZUGFeRD unterstützt,

- interne Freigabe- und Archivierungsprozesse auf elektronische Rechnungen vorbereiten,

- Schnittstellen zu Kunden, Lieferanten und Steuerberatern rechtzeitig abstimmen,

und Mitarbeiter in den neuen Abläufen schulen.

Gerade kleine und mittlere Betriebe profitieren davon, wenn sie frühzeitig Erfahrungen sammeln und nicht erst kurz vor der gesetzlichen Frist reagieren.

E-Rechnungen in der Praxis

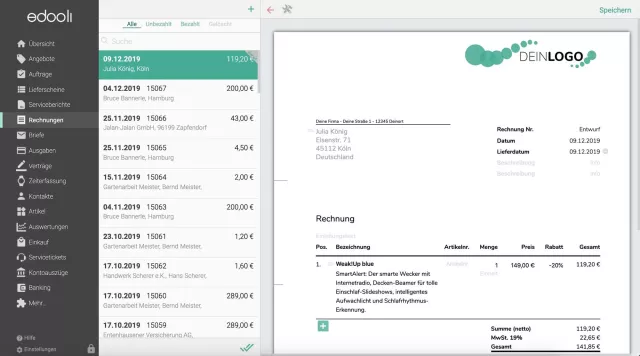

In modernen ERP-Systemen ist die Integration elektronischer Rechnungen inzwischen Standard. Lösungen wie gFM-Business Professional ermöglichen etwa den Versand und Empfang sowohl im XRechnungs- als auch im ZUGFeRD-Format, inklusive strukturierter Positionsdaten und PDF-Vorschau. Die Daten können automatisiert eingelesen, geprüft und archiviert werden – ohne manuelle Doppelerfassung.

Solche Systeme zeigen, wie die E-Rechnung nicht nur zur Pflichterfüllung, sondern auch zur Effizienzsteigerung im Alltag beitragen kann.

Weiterführende Informationen und Ausblick

Eine ausführliche Darstellung des Themas – einschließlich der gesetzlichen Grundlagen, Formatunterschiede, Fristen und praktischen Umsetzung – findet sich im aktuellen Fachartikel „Elektronische Rechnungen im Mittelstand: XRechnung, ZUGFeRD und ERP im Überblick“ auf der Website von Markus Schall.

Der Beitrag geht über die reine Pflicht hinaus und beleuchtet auch, wie sich die Entwicklung der E-Rechnung auf den europäischen Binnenmarkt auswirken wird. Insbesondere das geplante „ViDA“-Vorhaben (VAT in the Digital Age) der EU spielt dabei eine zentrale Rolle: Es soll in den kommenden Jahren zu einer europaweiten Harmonisierung elektronischer Rechnungsstandards führen.

Damit wird deutlich, dass die E-Rechnung nicht bei nationalen Formaten wie XRechnung oder ZUGFeRD stehen bleibt. In Zukunft wird sie Teil einer übergreifenden digitalen Infrastruktur sein, in der steuerliche und buchhalterische Prozesse automatisiert miteinander kommunizieren – unabhängig von Ländergrenzen oder Softwareherstellern.

Die elektronische Rechnung ist mehr als eine gesetzliche Vorgabe – sie ist ein weiterer Schritt in Richtung transparenter, medienbruchfreier Wirtschaft. Wer sich frühzeitig damit auseinandersetzt, profitiert nicht nur von rechtlicher Sicherheit, sondern auch von effizienteren Abläufen, klareren Prozessen und einem modernen Unternehmensauftritt. Der vollständige Artikel auf der Website von Markus Schall bietet hierzu einen tiefgehenden Überblick und zeigt, wie aus einer gesetzlichen Pflicht eine echte Chance werden kann.

Über den Autor

Markus Schall befasst sich seit vielen Jahren mit Themen an der Schnittstelle von Digitalisierung, Softwareentwicklung und Unternehmensorganisation. Mit seinem Fachportal GoFileMaker.de und der ERP-Software GFM Business begleitet er Unternehmen bei der Einführung praxisnaher, integrierter Lösungen. Seine Artikel auf MarkusSchall.de richten sich an Leser, die technologische Entwicklungen verstehen möchten, ohne sich im Fachjargon zu verlieren – sachlich, vorausschauend und mit Blick auf das Wesentliche.

Häufig gestellte Fragen

- Was genau bedeutet die E-Rechnungspflicht ab 2026?

Ab dem 1. Januar 2026 müssen Unternehmen in Deutschland Rechnungen an andere Unternehmen elektronisch übermitteln. Die klassische Papierrechnung oder einfache PDF-Datei per E-Mail genügt dann nicht mehr. Nur strukturierte elektronische Formate wie XRechnung oder ZUGFeRD erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. - Gilt die Pflicht für alle Unternehmen?

Ja, grundsätzlich betrifft sie alle inländischen B2B-Unternehmen. Für kleinere Betriebe und bestimmte Geschäftsfälle gelten Übergangsfristen, die sich bis ins Jahr 2027 erstrecken können. Auch Kleinunternehmer sollten sich jedoch frühzeitig auf die Umstellung vorbereiten. - Was ist der Unterschied zwischen XRechnung und ZUGFeRD?

Die XRechnung ist ein reines XML-Datenformat, das maschinenlesbar ist, aber keine sichtbare Darstellung enthält. ZUGFeRD kombiniert eine PDF-Datei mit eingebetteten XML-Daten, sodass sie sowohl für Menschen als auch für Computer lesbar ist. XRechnung wird vor allem von Behörden genutzt, ZUGFeRD dagegen häufig im privaten Geschäftsverkehr. - Welche Vorteile bietet die Umstellung auf elektronische Rechnungen?

Unternehmen sparen langfristig Zeit und Kosten, da Daten automatisch weiterverarbeitet werden können. Die Fehlerquote sinkt, der Verwaltungsaufwand reduziert sich und Zahlungsprozesse werden beschleunigt. Außerdem entfällt der physische Versand von Papierbelegen. - Wie kann man sich auf die Umstellung vorbereiten?

Betriebe sollten prüfen, ob ihre Buchhaltungs- oder ERP-Software die Formate XRechnung und ZUGFeRD unterstützt. Ebenso wichtig sind interne Prozesse: Freigabe, Archivierung und Kommunikation mit Steuerberatern sollten rechtzeitig angepasst werden. - Welche Rolle spielt die EU bei der Einführung der E-Rechnung?

Die E-Rechnungspflicht in Deutschland ist Teil des europäischen Projekts „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Dieses Vorhaben soll europaweit einheitliche Standards für Rechnungsformate und den elektronischen Datenaustausch schaffen – ein entscheidender Schritt hin zu einer digitalen Binnenwirtschaft. - Ist die Einführung der E-Rechnung eher eine Belastung oder eine Chance?

Kurzfristig bedeutet sie organisatorischen Aufwand, langfristig aber klare Vorteile: mehr Transparenz, schnellere Prozesse und geringere Fehlerquoten. Unternehmen, die frühzeitig umstellen, profitieren von einem Effizienzvorsprung und wirken nach außen moderner und professioneller. - Wo findet man weiterführende Informationen zur Umsetzung?

Eine ausführliche Übersicht mit allen gesetzlichen Grundlagen, Formatvergleichen, Fristen und Praxistipps steht im im Fachartikel auf der Website von Markus Schall. Dort wird auch beschrieben, welche Entwicklungen auf EU-Ebene in den kommenden Jahren zu erwarten sind.

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Konzeption lokaler KI-Systeme zur Anbindung von Datenbanken an lokale LLM Sprachmodelle. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Konzeption lokaler KI-Systeme zur Anbindung von Datenbanken an lokale LLM Sprachmodelle. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.