(openPR) Rund 26 Kilometer im Umfang misst der größte Teilchenbeschleuniger der Welt – der Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz. Die weltweit kleinste Maschine dieser Art zu konstruieren, ist das Ziel von Forschern an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU): ein Teilchenbeschleuniger, der auf einen Mikrochip passt. Diesem Ziel sind die Wissenschaftler jetzt einen weiteren Schritt nähergekommen.

---

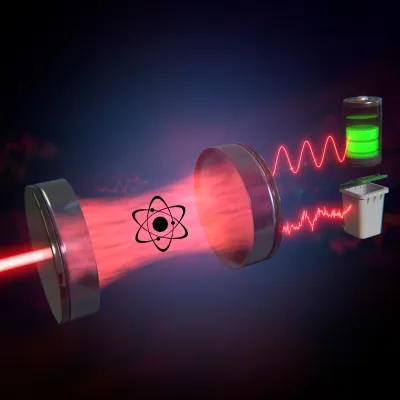

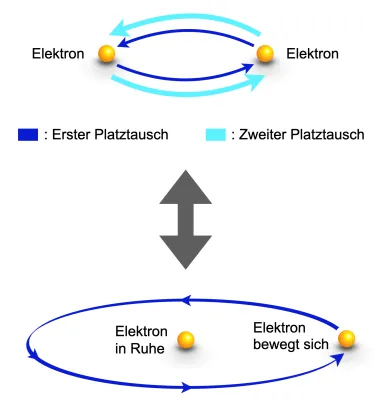

Der Grundgedanke hinter dem Mini-Teilchenbeschleuniger ist es, Laserstrahlen dazu zu nutzen, Elektronen zu beschleunigen. Klingt simpel, doch um die Idee tatsächlich in der Praxis umzusetzen, müssen die Wissenschaftler noch eine ganze Reihe von Herausforderungen in verschiedenen Bereichen der Physik bewältigen. Zum Beispiel muss es ihnen gelingen, die Schwingung des Lichtes und die Bewegung der Elektronen hochpräzise zu kontrollieren, damit beide im richtigen Moment aufeinandertreffen.

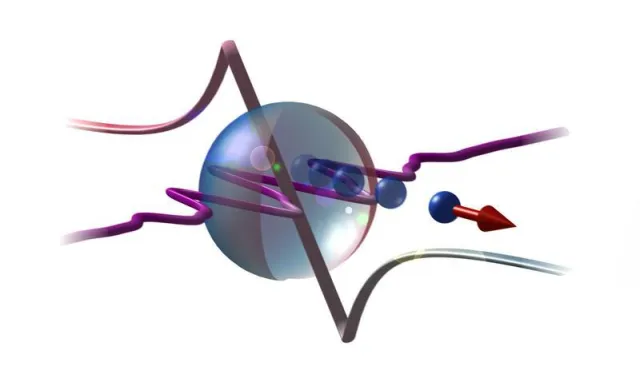

Dies lässt sich mit einem Schiff auf stürmischer See vergleichen, wo der Steuermann die eintreffende Welle im Auge behalten muss, um zu wissen, zu welchem Zeitpunkt sie auf das Schiff trifft, damit er sicher den Wellenberg hoch und auf der anderen Seite wieder hinunter steuern kann. In gleichem Maße ist es für die Wissenschaftler wichtig zu wissen, wann und wo das Maximum der Lichtwelle auf ein Elektronenpaket trifft, um dieses gezielt beeinflussen zu können. Dafür muss es ihnen gelingen, Licht und Elektronen im Bereich von Attosekunden – also dem Milliardstel Teil einer Milliardstel Sekunde – aufeinander abzustimmen.

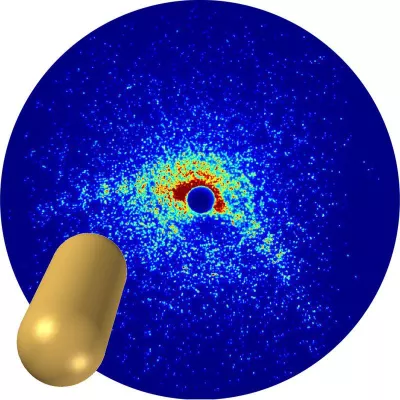

Genau dies ist den Forschern um Prof. Dr. Peter Hommelhoff von der FAU nun erstmals gelungen. Sie haben eine neue Technik entwickelt, bei der sie zwei Laserstrahlen kreuzen, die in unterschiedlichen Frequenzen schwingen und so ein optisches Feld erzeugen, dessen Eigenschaften die Forscher höchst genau beeinflussen können. Die wichtigste Eigenschaft dieses optischen Feldes ist es, dass es mit den Elektronen mitläuft – daher auch Wanderwelle genannt --, und so die Elektronen kontinuierlich das optischen Feld spüren. Auf dieser Art und Weise überträgt das optische Feld seine Eigenschaften exakt auf die Teilchen.

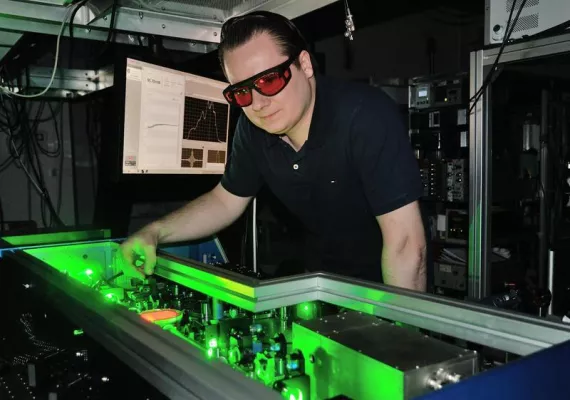

Aber nicht nur dass die Teilchen genau die Feldstruktur widerspiegeln, Sie werden bei diesem Prozess auch noch beschleunigt, und zwar sehr stark. Dies ist ebenfalls für die praktische Anwendung des Mini-Teilchenbeschleunigers wichtig, nämlich wie viel Energie auf die Elektronen auf welche Strecke übertragen werden kann. Der Beschleunigungs-Gradient, der angibt, um wieviel sich die Teilchenenergie pro Strecke ändert, ist mit 2,2 Gigaelektronenvolt pro Meter extrem hoch, viel höher als der von klassischen Beschleunigern – nur mit einer Beschleunigungsstrecke von nur 0,01 Millimeter kann das Experiment der Erlanger Wissenschaftler noch nicht die Energie erzeugen, die für Anwendungen interessant sein könnte. „Doch für Teilchenbeschleuniger in der Medizin würde schon eine Flugbahn von weniger als einem Millimeter ausreichen“, erklärt Dr. Martin Kozák, der das Experiment im Labor durchgeführt hat.

Der Teilchenbeschleuniger auf dem Mikrochip

In der Miniaturisierung der Beschleuniger sieht Prof. Dr. Peter Hommelhoff vom Lehrstuhl für Laserphysik an der FAU, der Projektleiter, eine ähnlich technische Revolution wie in der Entwicklung von Computern, die zunächst ganze Räume einnahmen und nun am Handgelenk getragen werden können. „Durch diesen Ansatz werden wir hoffentlich in der Lage sein, eine neue Art der Teilchenbeschleunigung für unterschiedliche Forschungsbereiche und Anwendungsfelder nutzbar zu machen - wie in den Werkstoffwissenschaften, der Biologie oder Medizin, zum Beispiel für Partikeltherapien bei Krebspatienten.“

Seit 2015 arbeiten die Forscher gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Stanford Universität sowie acht weiteren internationalen Partnerinstitutionen in der „Accelerator on a Chip International Program” (ACHIP) zusammen. Die „Gordon and Betty Moore Foundation“ fördert das Projekt großzügig für insgesamt fünf Jahre mit 13,5 Millionen Dollar (ca. 12,5 Mio. Euro); davon gehen 2,44 Millionen Dollar (ca. 2,26 Mio. Euro) an die FAU.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden jetzt in der renommierten Fachzeitschrift „Nature Physics“ veröffentlicht (doi: 10.1038/nphys4282).

Weitere Informationen für die Medien:

Prof. Dr. Peter Hommelhoff

Tel.: 09131/85-27090

Quelle: idw