(openPR) Ein über 20 Jahre altes Rätsel der Atomphysik wurde an der TU Wien gelöst. Das Ergebnis soll nun auch helfen, die Wirksamkeit ionisierender Strahlung in der Krebstherapie besser zu verstehen.

---

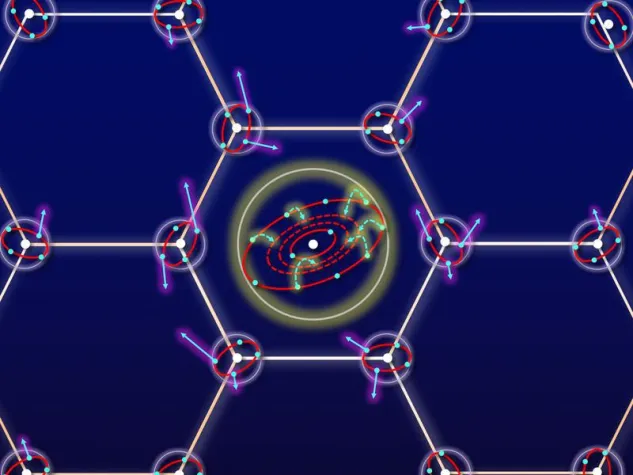

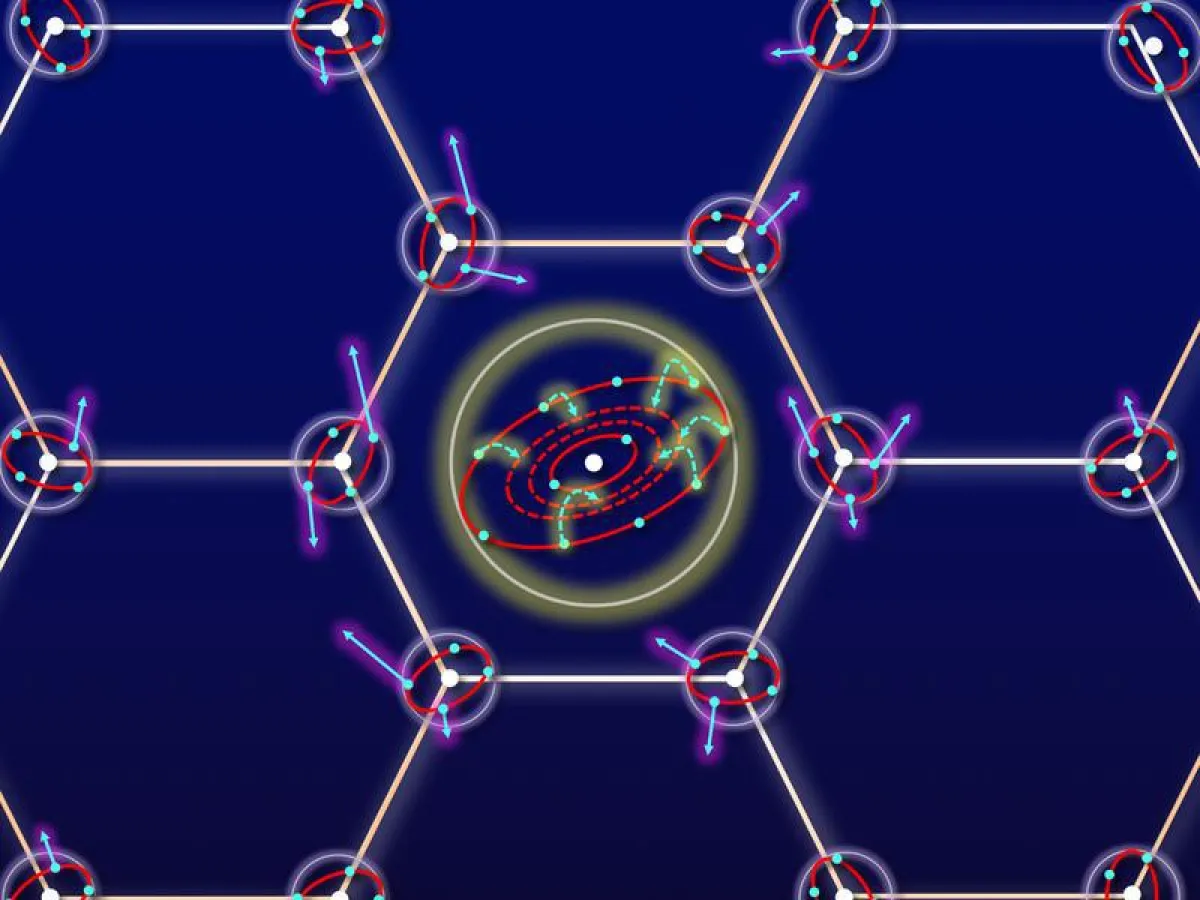

Die „hohlen Atome“, die in den Labors der TU Wien hergestellt werden, sind äußerst exotische Objekte. Ihre Elektronen befinden sich in einem Zustand extrem hoher Energie (sogenannten Rydbergzuständen), doch wenn man sie durch ein anderes Material hindurchschießt, wird diese Energie innerhalb von Femtosekunden (Millionstel einer Milliardstelsekunde) abgegeben.

Lange wurde spekuliert, wie das so rasch geschehen kann. Experimente mit Xenon-Ionen und dem Kohlenstoff-Material Graphen zeigen nun, dass dafür ein bisher unterschätzter Effekt verantwortlich ist – der sogenannte „Interatomare Coulomb-Zerfall“. Die Untersuchung dieses Effekts spielt auch für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle: Wenn man biologisches Material bestrahlt, kann der interatomare Coulomb-Zerfall zu DNA-Brüchen führen. Publiziert wurden diese Ergebnisse nun im Fachjournal „Physical Review Letters“.

Hohle Atome

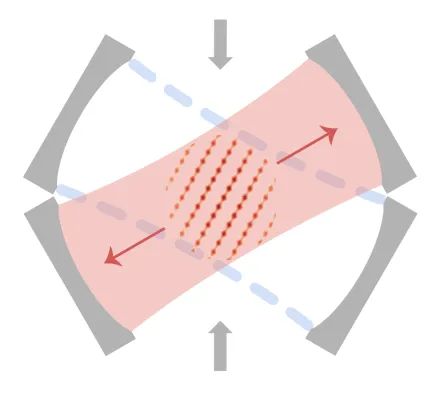

Extreme Bedingungen werden in den Labors der TU Wien erzeugt: In einer Ionenfalle entreißt man zunächst einzelnen Atomen unter enormen Energieaufwand eine große Zahl von Elektronen, übrig bleibt ein hochgeladenes Ion. Wenn man ein solches Ion auf eine Oberfläche schießt, holt es sich die fehlenden Elektronen von dort wieder zurück. Allerdings befinden sich diese Elektronen dann in einem Zustand hoher Energie, in einer äußeren Elektronenschale, weit entfernt vom Atomkern – nicht wie normalerweise möglichst weit innen, in einem Zustand niedriger Energie. Wenn sich viele Elektronen in den äußeren Schalen aufhalten und die inneren Elektronenzustände leer sind, spricht man von einem „hohlen Atom“.

„Sobald diese hohlen Atome aber in den Festkörper eintreten, etwa wenn man sie durch eine dünne Schicht hindurchschießt, ändert sich das schlagartig“, erklärt Richard Wilhelm, aus dem Team von Prof. Friedrich Aumayr am Institut für Angewandte Physik der TU Wien. „Die hochangeregten Elektronen regen sich ab und wechseln dabei in einen Zustand niedriger Energie – und das geschieht erstaunlich schnell, sodass man bisher nicht wirklich erklären konnte, welcher Prozess dafür verantwortlich ist.“

„Die üblichen Mechanismen, mit denen Elektronen normalerweise ihre Energie abgeben können, kommen in diesem Fall nicht in Frage, weil sie einfach zu langsam ablaufen“, sagt Friedrich Aumayr. „Man führte daher verschiedene Ad-hoc-Hypothesen ein, um dieses erstaunliche Phänomen doch zu erklären, aber eine wirklich befriedigende Antwort konnte niemand finden.“

Xenon und Graphen

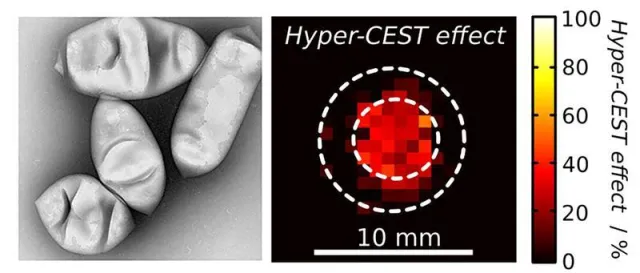

Das Team der TU Wien ging dem Phänomen nun gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf auf den Grund: Man verwendete schwere, extrem stark ionisierte Atome – dreißigfach positiv geladenes Xenon – und feuerte sie auf Graphen, das dünnste Material der Welt, das bloß aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen besteht. Die Zeit, die ein Xenon-Ion benötigt, um das Graphen zu durchdringen, beträgt bloß eine Femtosekunde, doch dieser ultrakurze Kontakt reicht aus, um die Verteilung der Elektronen völlig zu verändern.

Wie das Forschungsteam nun zeigen konnte, liegt das an einem bisher kaum beachteten Effekt – dem interatomaren Coulomb-Zerfall. Dabei wird die Energie eines einzelnen Elektrons einfach auf mehrere andere Elektronen benachbarter Atome übertragen: Das hochgeladene Xenon-Atom tritt durch die Graphen-Schicht und kommt dort in engen Kontakt mit mehreren Kohlenstoff-Atomen gleichzeitig. Die hohe Energie eines Elektrons aus dem Xenon-Ion wird abgegeben, dafür verlassen gleich mehrere Elektronen im Graphen ihren angestammten Platz und fliegen davon – allerdings jedes nur mit relativ geringer Energie.

Genau deshalb ist dieser eher exotische Prozess auch für die Biologie interessant: Zu solchen interatomaren Coulomb-Zerfällen kann es nämlich kommen, wenn durch ionisierende Strahlung (etwa in der Krebstherapie mit Gamma-, Elektronen- oder Ionenstrahlung) ein inneres Elektron aus einem Atom herausgeschlagen und damit das Atom in einem hochangeregten (hohlen) Zustand zurückgelassen wird. Auch in diesem Fall kann die Energie auf mehrere benachbarte Atome verteilt werden, viele langsame Elektronen werden emittiert. Das kann die Ursache für DNA-Einzel- und Doppel-Strang-Brüche sein. Während im normalen menschlichen Gewebe dadurch Erbschäden und Krebserkrankungen auftreten, kann dieser Effekt in der Strahlentherapie durchaus sehr positive Wirkung entfalten, indem er die Krebszellen besonders effektiv schädigt.

Durch die Erkenntnis, dass interatomare Coulomb-Zerfälle auch bei hohlen Atomen eine wichtige Rolle spielen, ergeben sich nun neue Wege, sie zu erforschen, und auch für die Biologie relevante Ergebnisse zu erzielen.

Neben der TU Wien und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf waren auch die Universität Duisburg-Essen, das BioISI in Lissabon und die Copernicus-Universität in Torun (Polen) am Projekt beteiligt. Richard Wilhelm, der Erstautor der Studie, war während der Forschungsarbeiten an der TU Wien beschäftigt, arbeitet derzeit am Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf und wird im Oktober an die TU Wien zurückkehren.

Originalpublikation:

R.A. Wilhelm, E. Gruber, J. Schwestka, R. Kozubek, T.I. Madeira, J.P. Marques, J. Kobus, A.V. Krasheninnikov, M. Schleberger, and F. Aumayr; Interatomic coulombic decay - the mechanism for rapid de-excitation of hollow atoms; Physical Review Letters 119 (2017) 103401

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.103401

Rückfragehinweis:

Prof. Friedrich Aumayr

Institut für Angewandte Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstr. 8, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13430

Weitere Informationen:

- https://www.tuwien.ac.at/dle/pr/aktuelles/downloads/2017/hohleatome Bilderdownload

Quelle: idw