(openPR) (CM, Berlin, 6.07.2008) Für eine „wirklichkeitsfremde und politisch unfruchtbare Fehldeutung“ hält der Bremer Sozialwissenschaftler und Friedensforscher Dieter Senghaas die umstrittenen Thesen des US-amerikanischen Harvard-Politikwissenschaftlers Samuel Phillips Huntington vom „Kampf der Kulturen“ („Clash of Civilizations“). Die Kulturkonflikte der Zukunft würden nach Senghaas nicht zwischen, sondern innherhalb der Kulturen ausgefochten, bis nachhaltig institutionalisierte Konfliktregelungen in der Art eines demokratischen Verfassungsstaates zur Selbstverständlichkeit würden. Huntington, Johan Galtung u.a. prognostizierten die Konfliktdynamik in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts durch den Zusammenprall der durch Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus, Islam sowie westliche und andere Kulturen geprägten Kulturbereiche als Plattformen politischen Handelns. Hauptakteure der Weltpolitik wären danach die Kernstaaten dieser Kulturbereiche.

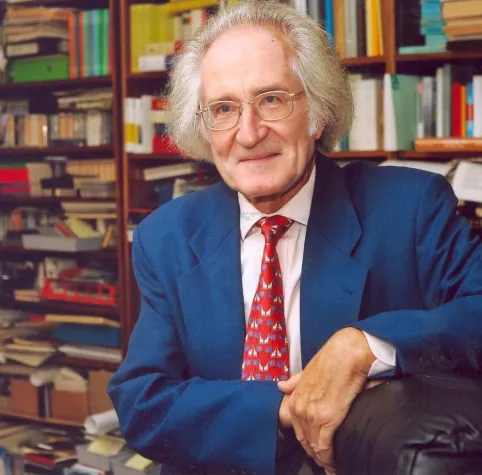

Die tatsächlichen Kulturkonflikte entstünden durch lange Erfahrungen krasser sozialer und ökonomischer Diskriminierung, hielt der deutsche Friedensforscher heute in einem Interview gegenüber der Civilisations Matter Society (www.cm-germany.org) der Prognose seines prominenten US-Kollegen entgegen. In erster Linie gehe es um Bildungschancen, Aufwärtsmobilität, qualifizierte berufliche Positionen, Status, Einkommen und politische Teilhabe, nicht aber um Religion und Kultur. Der Kulturkampf überlagere die sozialen Kämpfe. Deshalb sei Vorsicht geboten, wenn Konflikte, in denen etwa Protestanten, Katholiken, Muslime, Hindus oder Orthodoxe im Streit liegen, von vornherein als "Clash of Civilizations" interpretiert werden. Senghaas, der in Bremen am Institut für interkulturelle und internationale Studien als Professor tätig ist, gehört seit 1995 zum Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Bonn und ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der von Willy Brandt gegründeten Stiftung “Entwicklung und Frieden”.

Die Weltpolitik werde von kulturindifferenten Konfliktlinien weit mehr geprägt als durch real bestehende oder auch nur unterstellte Tiefendimensionen der jeweiligen Kulturen oder Religionen, schreibt er deswegen in seiner internationalen Veröffentlichung „Zivilisierung wider Willen“. Bestimmend sei vielmehr die Kluft zwischen Nord und Süd, zwischen Nuklearstaaten, nuklearen Schwellenländern und Nichtnuklearstaaten, zwischen Staaten mit extrem hohem Bevölkerungswachstum und solchen, deren Wachstum gegen null tendiert, zwischen Staaten, deren hoher Industrialisierungsgrad zu einer reichtumsbedingten Umweltzerstörung führt, und weniger entwickelten Staaten, in denen eine armutsbedingte Umweltzerstörung fortschreitet.

Für wenig sinnvoll hält Senghaas die Rede von "asiatischen" und "islamischen" Werten, denen "westliche" Werte entgegengehalten werden. Es sei abwegig anzunehmen, die europäische Geschichte hätte aus einer inneren Logik zwangsläufig in einen Sieg der Idee der Menschenrechte, wie wir sie heute verstehen, münden müssen. Auf der anderen Seite würden Asiaten weder auf offizieller noch auf inoffizieller Ebene durchgängig "asiatische" Werte verfechten. Die Angehörigen von Kulturen sprächen mit sehr vielen Stimmen und so böte etwa auch die alte chinesische Sozialphilosophie Ansatzpunkte für eine eigenständige Begründung von menschlicher Würde und Demokratie.

Alle außereuropäischen Gesellschaften befinden sich laut Senghaas „in einem grundstürzenden Wandel, der zu einer internen Pluralisierung von Wertvorstellungen“ führe. Die Folge sei, dass Traditionen wegbrächen und Neuorientierungen überfällig würden. Die Menschen seien nicht länger bereit, sich weiterhin autokratischen oder despotischen Regimen, ökonomischer Ausbeutung sowie sozialer und kultureller Diskriminierung zu beugen. Diese „colère publique“ bringe die Idee der Menschenrechte neu auf die Tagesordnung.