(openPR)

Kapitel 1: Ein Bauwerk und seine Geschichte – oder: Wie aus einer Brücke ein Politikum wurde

Sie steht da, als hätte man sie einfach vergessen. Verbeultes Geländer, rostige Kanten, abgesperrt mit rot-weißen Baken – die kleine Fußgängerbrücke am Ibitzbach in Loitz. Früher war sie ein selbstverständlicher Teil des Stadtlebens. Heute ist sie ein Symbol für das, was passiert, wenn man zu lange wartet. Seit Jahren ist der Übergang beschädigt, die Brücke nur noch eingeschränkt begehbar, ein Ersatzbau beschlossen – aber bis heute nicht realisiert. Der geplante Neubau ist teuer, die Diskussion darum langwierig, die Folgen für viele spürbar.

Dabei geht es hier nicht nur um Technik oder Kosten. Es geht um Wege, die fehlen – wortwörtlich. Die Brücke verbindet das Stadtzentrum mit Wohngebieten, Schulen, dem Supermarkt, Arztpraxen. Sie war eine kurze Verbindung, ein alltäglicher Pfad, der jetzt Umwege verlangt – und das gerade für die, die am wenigsten Kraft dafür haben: ältere Menschen, Familien mit Kinderwagen, Menschen mit Gehhilfen oder Rollstuhl. Für die Einwohner*innen der Stadt Loitz bedeutet das: Alltägliches wird mühsam. Wo einst Nähe war, ist jetzt ein Hindernis.

Und dieses Hindernis trifft bald noch viel mehr Menschen: Denn die alte Grundschule in unmittelbarer Nähe wird ab dem Schuljahr 2026/2027 zum Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) – ein Leuchtturmprojekt in der Region, das Kindern mit besonderen Herausforderungen einen geschützten Lernraum ermöglichen soll. Genau dafür ist die Brücke mehr als nur Infrastruktur – sie wird zu einem entscheidenden Teil eines täglichen Weges.

Der künftige Schulweg beginnt oft schon am Alten Steintor, führt über die Demminer Straße mit Fußgängerüberweg, entlang des Stadtwalls und vorbei an der historischen Stadtmauer. Für viele verläuft er über den Ibitzbach hinweg, hinein in die Greifswalder Vorstadt – ein stiller, aber notwendiger Pfad durch das Herz der Stadt. Tag für Tag werden ihn etwa 170 Schüler*innen mit körperlichen oder sozialen Beeinträchtigungen gehen. Begleitet von Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutischem Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technischen und hauswirtschaftlichem Personal. Dazu kommt die schlichte Logistik des Arbeitsalltags – und selbst die Parkplatzsituation für Mitarbeitende ist bislang nicht geklärt.

Die ehemalige Grundschule wird damit nicht nur wieder zu einem Ort des Lernens, sondern zu einem zentralen Begegnungsort in Loitz – zu einem neuen Hotspot für Inklusion, Teilhabe und Achtsamkeit im Alltag. Und ausgerechnet dorthin führt heute kein verlässlicher Übergang. Die Brücke – einst beiläufig genutzt – wird nun zur Nagelprobe für den Anspruch, den sich eine Stadt an moderne Bildungsräume und barrierefreie Mobilität stellt.

Und was steht auf dem Spiel? Nicht weniger als das Vertrauen in öffentliche Verantwortung. Denn eine Stadt zeigt sich nicht nur in ihren Leuchtturmprojekten, sondern vor allem in der Pflege ihrer kleinen, aber wichtigen Strukturen. In Loitz zeigt sich an dieser Brücke, wie der Umgang mit öffentlicher Infrastruktur auch immer ein Spiegel ist – für das, was wir gemeinsam tragen, und für das, was wir schleifen lassen, bis es auseinander bricht.

Diese Geschichte ist nicht nur lokal relevant. Sie stellt grundsätzliche Fragen: Wie gehen wir mit dem Alltäglichen um? Was ist uns eine Abkürzung wert, wenn sie vielen den Weg ebnet? Und warum bemerken wir oft erst, wie wichtig etwas ist – wenn es nicht mehr da ist?

Kapitel 2: Als die Brücke noch von Händen gebaut wurde – Ein Blick zurück in die DDR-Zeit

Man muss sich das vorstellen: Es ist das Jahr 1974. Die DDR feiert ihren 25. Geburtstag, überall im Land laufen sogenannte „Republikgeburtstags-Projekte“. In Loitz, einer bescheidenen Kleinstadt mit Industrie, Handwerk und viel Pragmatismus im Herzen, entsteht in dieser Zeit ein kleines Bauwerk, das im Grunde alles symbolisiert, was man damals unter Gemeinsinn verstand – die Brücke über den Ibitzbach.

Sie war keine Auftragsarbeit eines fernen Ingenieurbüros, sondern ein Werk aus eigener Kraft. Gebaut von den Männern des Loitzer Dübelwerks, die tagsüber Maschinen bedienten und abends Stahlträger verluden. Das war nichts Besonderes – und gerade darin lag die Besonderheit. Diese Männer schufen etwas für ihre Nachbarn, für ihre Kinder, für den Alltag. Es wurde nicht lange gefragt, ob sich das rechnet. Man machte es einfach.

Einer von ihnen war Günter Lander. Heute ist er alt, geht langsam, redet bedächtig. Aber wenn er von „seiner“ Brücke spricht, ist da noch dieser Ton im Hals, den man nicht vergisst: der von Stolz. Nicht laut, aber fest. In einem Interview sagte er über die damals verlegten Betonelemente: „Die Platten sind unverwüstlich.“ Und man glaubt es ihm sofort. Diese Platten, sie waren nicht nur Material – sie waren Zeichen von Handelsfähigkeit. Ein Stück DDR-Baukultur, handfest, funktional, schlicht – aber für die Ewigkeit gedacht.

Die Brücke war kein Monument, kein Prestigeobjekt. Sie war da, wo sie gebraucht wurde: zwischen Wohnhäusern, Spielplatz, Bushaltestelle. Sie verband, was sonst nur mit Umwegen erreichbar gewesen wäre. Und mehr noch: Sie wurde zum Ort, an dem sich das tägliche Leben kreuzte. Schulranzen zogen drüber, Einkaufstaschen, Liebespaare und Arbeitsschuhe. Es war kein besonderer Ort – und doch einer, an dem die Stadt atmete.

Im kollektiven Gedächtnis vieler Loitzer*innen war diese Brücke lange einfach selbstverständlich. So selbstverständlich wie ein Lichtschalter: Man denkt nicht darüber nach, bis es dunkel bleibt. Und genau das ist heute passiert. Sie ist baufällig, fast unbrauchbar – und plötzlich fragt man sich: Wie konnte es so weit kommen mit einem Bauwerk, das uns so lange getragen hat?

Und noch drängender wird diese Frage, wenn man den Blick auf die Zukunft richtet: auf das Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) in der alten Grundschule, das ab dem Schuljahr 2026/2027 wieder Leben in das Quartier bringen soll. Gerade dieser geschichtsträchtige Schulort wird erneut zum Zentrum einer sozialen und pädagogischen Infrastruktur – und die Brücke, einst gebaut von Händen für Füße, wird wieder gebraucht. Nicht symbolisch, sondern ganz konkret.

Denn der tägliche Schulweg von Kindern, Jugendlichen und dem pädagogischen Umfeld führt vom Alten Steintor über die Demminer Straße (mit sicherem Übergang), entlang der alten Stadtmauer und über die Ibitzbach-Brücke weiter in Richtung Greifswalder Vorstadt – eine Route, die durch die Brücke nicht nur verkürzt, sondern vielerorts erst praktikabel wird. Für rund 170 Schüler*innen mit körperlichen oder sozialen Beeinträchtigungen ist das kein Nebenaspekt, sondern Alltag. Begleitet werden sie von Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutischem Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technischem und hauswirtschaftlichem Personal. Eine stille Karawane des Alltags, für die diese Brücke ein zentrales Glied der Kette ist – kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Und während die Wege feststehen, ist die Parkplatzsituation für Mitarbeitende bis heute ungeklärt – ein Detail, das in der Praxis große Wirkung hat.

Die Frage „Was bleibt von der alten Brücke – und was kommt neu?“ ist damit nicht nur technisch zu beantworten, sondern kulturell: Sind wir bereit, den Geist von 1974 – das Machen, Verbinden, Füreinander – in die Zukunft zu tragen?

Wer diese Brücke heute anschaut, sieht vielleicht nur das rostige Geländer und die Risse im Beton. Wer aber zurückblickt, sieht etwas ganz anderes: einen Ort, an dem die Idee von Gemeinschaft einmal betoniert wurde. Im wahrsten Sinne. Nicht perfekt, aber menschlich. Nicht glamourös, aber grundlegend.

Es ist auch eine Erinnerung daran, wie sehr sich das Verhältnis zum Bauen verändert hat. Wo früher Spaten in die Hand genommen wurden, regieren heute Ausschreibungen, Fördertöpfe, Verfahrensfragen. Wo früher drei Männer und ein Nachmittag reichten, braucht es heute Planungsphasen, Prüfstatik, Verfahrensakten. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Beobachtung. Die Frage ist: Was geht dabei verloren – und was gewinnen wir an Sicherheit, Qualität, Gerechtigkeit?

Vielleicht ist es diese Brücke, die uns wieder daran erinnert, dass auch kleine Übergänge große Bedeutung haben. Und dass ihre wahre Tragkraft nicht nur aus Stahlbeton besteht – sondern aus dem Willen, Dinge gemeinsam zu schaffen.

Kapitel 3: Ein Übergang, der keiner mehr ist – Der aktuelle Zustand

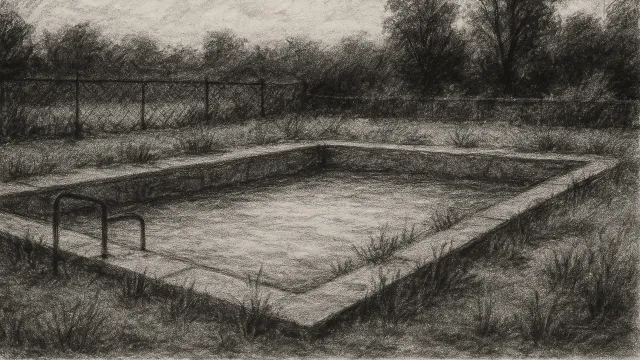

Man merkt es zuerst gar nicht. Man geht einfach den Weg, den man schon immer gegangen ist – vorbei an vertrauten Häusern, durch eine kleine Kurve, dann steht man plötzlich vor ihr. Und dann merkt man: Irgendwas stimmt nicht. Die Brücke, dieser vertraute Übergang über den Ibitzbach, sieht anders aus. Eingeengt. Abgesperrt. Die Schilder sind verblasst, die Absperrbaken tragen mehr Spuren des Wetters als frische Farbe. Und der Weg, der früher offen war, ist heute schmal wie ein Kompromiss.

Seit dem Jahr 2021 ist sie offiziell nur noch eingeschränkt nutzbar. Die Brückenprüfung – eine dieser gesetzlich vorgeschriebenen Routinekontrollen – brachte damals ernüchternde Ergebnisse. Mängel in der Tragfähigkeit, rostige Geländer, Materialermüdung – kein sofortiger Einsturz, aber zu viel, um sie guten Gewissens weiterhin komplett freizugeben. Seitdem flankieren rot-weiße Warnbaken den Durchgang, und das, was früher ein selbstverständlicher Weg war, ist heute ein Problem für viele.

Denn diese Brücke ist nicht einfach irgendein Steg. Sie liegt mitten in einem innerstädtischen Netz aus Wegen, das Menschen täglich brauchen. Vor allem zu Fuß. Vor allem mit dem Rad. Vor allem mit dem, was das Leben manchmal mitbringt – einen Kinderwagen. Einen Rollator. Ein bisschen Unsicherheit beim Gehen. Für diese Menschen ist der verbliebene Durchlass längst kein Weg mehr, sondern eine Hürde. Wer nicht absolut mobil ist, kommt hier nicht mehr gut rüber.

Das gilt besonders für ältere Menschen. Eine Einwohnerin, die zwei Straßen weiter wohnt und regelmäßig zur Apotheke muss, erzählt, dass sie inzwischen lieber einen großen Umweg läuft – aus Angst, zwischen den Absperrungen stecken zu bleiben. Auch Schüler*innen, die früher die Brücke auf dem Schulweg nutzten, wählen nun den längeren Weg über die große Straße, die weder besonders schön noch besonders sicher ist.

Und dieser Schulweg wird in Zukunft noch viel wichtiger. Denn mit dem geplanten Einzug des Förder- und Kompetenzzentrums Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) in das Gebäude der ehemaligen Grundschule wird genau dieser Übergang wieder zu einer tragenden Achse. Der Weg vom Alten Steintor über die Demminer Straße, vorbei an der Bushaltestelle mit sicherem Fußgängerüberweg und entlang der historischen Stadtmauer führt zur Schule – und geht weiter: über die Ibitzbach-Brücke, entlang der Greifswalder Straße bis in die Greifswalder Vorstadt. Dort fehlt bislang eine gesicherte Querung.

Für rund 170 Schüler*innen mit körperlichen, emotionalen oder sozialen Beeinträchtigungen ist dieser Schulweg nicht irgendeine Strecke. Es ist ihr täglicher Pfad – begleitet von Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutischem Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technischem und hauswirtschaftlichem Personal. Eine stille, aber hochkomplexe Bewegung von Menschen, die auf Sicherheit, Barrierefreiheit und verlässliche Infrastruktur angewiesen ist.

Die Parkplatzsituation für Mitarbeitende ist bislang ungeklärt, das Verkehrskonzept am künftigen Schulstandort noch in Arbeit – aber eines ist klar: Ohne eine funktionierende, barrierefreie Brücke über den Ibitzbach entsteht ein Flaschenhals, der weit über symbolische Wirkung hinausgeht. Hier geht es um tägliche Mobilität, um Chancengleichheit, um ein Mindestmaß an städtebaulicher Rücksicht.

Und damit steht Loitz nicht alleine da. Der Zustand dieser einen Brücke ist Teil eines größeren Musters. In der Umgebung wurden in den vergangenen Jahren weitere Übergänge bereits ganz gesperrt, weil sie schlicht zu gefährlich wurden. Die kleine Holzbrücke am Mühlenbach – dicht. Der Steg am westlichen Stadtrand – unbenutzbar. Das klingt nach Einzelheiten, nach Infrastrukturverwaltung. Aber in der Summe bedeutet es: weniger Verbindungen, mehr Umwege. Und mehr Menschen, die auf der Strecke bleiben – im wahrsten Sinne des Wortes.

Derzeit ist die Brücke am Ibitzbach also eine halbe Sache. Und halbe Sachen helfen nicht. Sie kosten Zeit, Kraft, Vertrauen. Während Planungen laufen, Ausschreibungen vorbereitet und Fördermittel beantragt werden, gehen jeden Tag Menschen an diesem Ort vorbei – und fragen sich, wie lange das noch so bleibt. Die Antwort? Vage. Der Zustand? Sichtbar. Und die Lücke, die das alles hinterlässt? Deutlich spürbar.

Kapitel 4: Zwischen „Wahnsinn“ und Wirklichkeit – Was die neue Brücke wirklich kostet

Wenn Günter Lander heute auf die geplanten Kosten für den Neubau der Ibitzbach-Brücke blickt, schüttelt er nur den Kopf. Und man kann es ihm nicht verübeln. Damals, 1974, war er einer der Männer, die den Übergang mit errichtet haben – Betonplatten verlegt, Träger eingepasst, das Geländer geschweißt. Mit Werkzeugen, Muskelkraft und dem Willen, etwas Bleibendes zu schaffen. „Ein paar Wochenenden Arbeit, ein paar Dutzend Arbeitsstunden“, sagt er – „und jetzt soll das Ganze über 220.000 Euro kosten? Wahnsinn.“

Die ursprüngliche Schätzung lag übrigens bei rund 190.000 Euro. Schon das sorgte für Stirnrunzeln in der Stadtvertretung, bei Anwohnern und Zeitzeugen. Doch wie so oft bei öffentlichen Bauprojekten verschoben sich die Zahlen – wie durch eine stille Logik, die heute fast schon als naturgegeben gilt. Neue Auflagen, steigende Materialkosten, zusätzliche Planungsleistungen. Und dann sind da noch die Sicherheitsvorschriften. DIN-Normen, Geländerhöhen, Barrierefreiheit, Umweltauflagen. Alles berechtigt, alles wichtig – aber eben auch teuer.

Diese Diskrepanz zwischen damaliger Eigeninitiative und heutiger Baupraxis ist mehr als ein nostalgischer Kontrast. Sie verweist auf ein strukturelles Problem. Denn viele Kommunen – nicht nur Loitz – stehen heute vor einem Dilemma: Sie dürfen oft gar nicht mehr so pragmatisch handeln wie früher. Bauen ist heute ein rechtlich regulierter Raum. Wer einen einfachen Fußgängerübergang plant, muss nicht nur Statik und Sicherheit gewährleisten, sondern auch Förderlogiken bedienen, Ausschreibungsfristen einhalten, Genehmigungsprozesse durchlaufen.

Ein Teil der Finanzierung kommt dabei aus Programmen wie BIG Städtebau bzw. der Städtebauförderung von Bund und Land. Für den Ersatzneubau in Loitz fließen etwa 207.000 Euro aus dem Programm für Städtebausanierung. Klingt erstmal gut – ist es auch. Denn ohne diese Mittel wäre der Bau für die Kommune kaum zu stemmen. Und trotzdem bleibt die Frage: Warum ist etwas, das früher mit Tatkraft und überschaubaren Mitteln machbar war, heute so aufwendig und kostenintensiv?

Besonders brisant wird diese Frage im Kontext des geplanten Förder- und Kompetenzzentrums Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) in der ehemaligen Grundschule. Dort, wo künftig täglich rund 170 Schüler*innen begleitet werden, braucht es nicht nur Räume zum Lernen, sondern auch sichere Wege dorthin. Die Ibitzbach-Brücke ist ein zentrales Glied in dieser Kette: Sie ermöglicht den barrierefreien Zugang aus mehreren Stadtteilen und wird Teil eines inklusiven Verkehrsflusses sein. Der scheinbar hohe Preis steht also nicht nur für Beton und Planung – sondern für Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit und verlässliche Infrastruktur.

Es geht hier nicht darum, Vorschriften schlechtzureden oder Fortschritte zu verteufeln. Im Gegenteil: Sicherheit, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit – all das ist sinnvoll und notwendig. Aber es geht um ein Ungleichgewicht. Zwischen Aufwand und Nutzen. Zwischen Planung und Wirklichkeit. Und vielleicht auch zwischen dem, was möglich wäre, und dem, was am Ende tatsächlich geschieht.

Für viele Bürger*innen der Stadt Loitz bleibt vor allem eines spürbar: der Frust. Nicht über den Neubau selbst, sondern über die Trägheit, mit der solche Projekte durch die Instanzen rutschen. Über die Hilflosigkeit, wenn Zahlen steigen, Zeit vergeht und Wege versperrt bleiben. Und über die Kluft zwischen dem, was sinnvoll erscheint, und dem, was Realität ist.

Am Ende bleibt die Frage offen: Ist es wirklich „Wahnsinn“, wie Günter Lander meint – oder einfach der Preis einer modernen, regelkonformen Gesellschaft? Wahrscheinlich beides. Aber sicher ist: Es ist ein hoher Preis – und er wird nicht nur in Euro bezahlt, sondern auch in Vertrauen.

Kapitel 5: Warum eine Brücke manchmal Jahre braucht – Politische und planerische Entscheidungen im Detail

Wer sich mit der Geschichte dieser Brücke beschäftigt, stößt irgendwann nicht mehr nur auf Beton und Rost – sondern auf Aktenordner, Protokolle und viele Sitzungen. Denn so einfach es klingen mag, eine marode Fußgängerbrücke durch eine neue zu ersetzen – in der kommunalen Realität ist es alles andere als ein Selbstläufer. Vor allem dann nicht, wenn Geld fehlt, Regeln hoch sind und Interessen auseinandergehen.

Die Brücke über den Ibitzbach ist nicht erst seit gestern Thema in der Stadtvertretung von Loitz. Jahrelang wurde diskutiert, verworfen, neu angesetzt. Erst sollte vielleicht nur repariert werden, dann war doch ein Neubau nötig. Es folgten Fragen nach der Art der Konstruktion, den genauen Maßen, den Kosten, der Förderfähigkeit. Gleichzeitig lief die Zeit weiter – und mit jedem Monat wuchs der Druck von außen: von Bürger*innen, die den Weg vermissten; von Planern, die neue Normen berücksichtigen mussten; von Förderstellen, die auf korrekte Antragstellung pochten.

Was dabei auf der Strecke blieb, war oft die Klarheit. Denn jede Entscheidung, so scheint es, brachte neue Fragen mit sich. Und je mehr Ebenen beteiligt sind – Stadt, Land, Fördermittelgeber, Planungsbüros – desto träger wird der Prozess. So kam es, dass zwischen der ersten Sperrung 2021 und dem tatsächlichen Baustart im Herbst 2025 fast fünf Jahre liegen werden. Fünf Jahre für ein Bauwerk von wenigen Metern Länge.

Am Ende fiel die Entscheidung für eine Fertigteilbrücke aus Spannbeton. Ein gängiges Modell, wirtschaftlich und belastbar, das schnell montiert werden kann, sobald die Vorarbeiten abgeschlossen sind. Geliefert werden soll die Konstruktion in einem Stück, mit Kran eingesetzt – eine moderne Lösung für ein altes Problem. Verbaut wird sie von der ASA-Bau GmbH, die den Zuschlag nach öffentlicher Ausschreibung für rund 179.000 Euro erhielt.

Dass es eine Ausschreibung brauchte, versteht sich heute von selbst. Doch auch das kostet Zeit: Fristen müssen eingehalten, Unterlagen geprüft, Angebote bewertet werden. Im besten Fall läuft das reibungslos – im realistischen Fall zieht es sich. Und wenn man bedenkt, wie eng die Verwaltungskapazitäten kleiner Städte wie Loitz oft bemessen sind, wird klar, warum vieles länger dauert als gewünscht.

So verging ein Jahr nach dem anderen – nicht weil jemand absichtlich blockierte, sondern weil das System seine eigene Logik verfolgt. Eine Logik, die mitunter wenig Raum lässt für pragmatische Lösungen. Und die dem ursprünglichen Geist der Brücke – einfach etwas zu bauen, das gebraucht wird – manchmal geradezu entgegensteht.

Und genau deshalb wiegt der Zeitverlust hier besonders schwer. Denn mit dem Umbau der alten Grundschule zum Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) erhält die Brücke eine neue Relevanz. Sie wird zum Schulweg – zu einem Teilstück im Alltag von rund 170 Kindern und Jugendlichen, die nicht nur von pädagogischen Fachkräften begleitet werden, sondern auch auf eine verlässliche, barrierefreie Infrastruktur angewiesen sind. Der Weg führt vom Alten Steintor über die Demminer Straße (mit gesichertem Übergang) entlang der alten Stadtmauer zur Schule – und weiter über die Brücke in Richtung Greifswalder Vorstadt. Für viele wird sie das verbindende Element zwischen Wohnort, Bushaltestelle, Schule und Teilhabe sein.

Daher ist es nicht nur eine technische oder bürokratische Entscheidung, die hier so lange gedauert hat – es ist eine Entscheidung mit Folgen für konkrete Lebensrealitäten. Für Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutisches Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technisches und hauswirtschaftliches Personal. Und auch für eine Stadt, die an dieser Stelle zeigen muss, dass sie nicht nur Visionen hat, sondern auch Wege dorthin bauen kann – im wörtlichen und übertragenen Sinne.

Das Ergebnis? Eine Entscheidung ist da. Ein Bauunternehmen steht fest. Der Förderbescheid ist genehmigt. Der Baustart angekündigt. Und doch bleibt ein schales Gefühl zurück: Musste das alles wirklich so lange dauern? Oder ist das inzwischen einfach der Normalfall?

Vielleicht liegt genau hier der Knackpunkt: dass wir uns an die Langsamkeit gewöhnt haben. An Verfahren, die Jahre dauern. An Brücken, die gesperrt bleiben, obwohl der Bedarf offensichtlich ist. Und vielleicht wäre es gerade deshalb wichtig, sich daran zu erinnern, wie schnell Dinge gehen können – wenn man sie wirklich will.

Kapitel 6: Vom Übergang zum Stillstand – Warum Loitz mehr als eine neue Brücke braucht

Die kleine Fußgängerbrücke am Ibitzbach ist längst mehr als nur ein Übergang – sie ist Symbol. Symbol für die Vergangenheit gemeinschaftlicher Aufbauarbeit in der DDR, Symbol für unterlassene Wartung, für bürokratischen Stillstand, aber jetzt auch: Projektionsfläche für die Zukunft der Stadt Loitz.

Denn mit dem geplanten Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung), das ab dem Schuljahr 2026/2027 in der umgebauten alten Grundschule seinen Betrieb aufnehmen soll, rückt diese Brücke wieder in den Mittelpunkt städtischer Mobilität. Was jahrzehntelang einfach Schulweg war, wird erneut zur infrastrukturellen Lebensader. Für viele Kinder und Jugendliche wird der Übergang über den Ibitzbach der direkte Weg in die Stadt – zur Bushaltestelle an der Demminer Straße, zu Versorgungseinrichtungen, Therapien, Freizeitangeboten. Gerade für eine Schülerschaft mit physischen oder psychischen Herausforderungen ist Barrierefreiheit keine Option, sondern absolute Notwendigkeit.

Der tägliche Weg beginnt oft am Alten Steintor, führt entlang der Demminer Straße, passiert eine der wenigen sicheren Querungen – den Fußgängerüberweg am Demminer Tor – und verläuft weiter am Stadtwall und der alten Stadtmauer entlang. Die Brücke über den Ibitzbach ist dabei nicht nur ein funktionales Element, sondern ein zentrales Glied dieser Kette. Dahinter erstreckt sich die Greifswalder Straße, eine Passage ohne gesicherten Übergang, weiter in die Greifswalder Vorstadt – ein Gebiet, aus dem viele Schüler*innen und Mitarbeitende täglich pendeln.

Was hier entsteht, ist ein neuer alltäglicher Bewegungsraum für rund 170 Schüler*innen mit körperlichen oder emotionalen Beeinträchtigungen, begleitet von einem differenzierten Personalschlüssel: Lehrkräfte, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutisches Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technisches und hauswirtschaftliches Personal. All diese Menschen brauchen nicht nur eine Schule – sie brauchen sichere Wege dorthin. Aktuell ist das ein offenes Problem: Nicht nur die Brücke, auch die Parkplatzsituation für Mitarbeitende ist ungeklärt. Es fehlen klare Lösungen für Verkehr, Zufahrt, Sicherheit – und vor allem: der verlässliche Übergang selbst.

Und genau deshalb wirkt die derzeitige Situation wie ein Widerspruch in sich. Während Millionen in pädagogische Zukunft investiert werden, steht eine der zentralen Infrastrukturen dieser Zukunft – eine Brücke – wie ein Mahnmal für das, was nicht mitgedacht wurde. Der Kontrast könnte größer kaum sein: drinnen moderne Lernräume, draußen ein rostiger Pfad ins Offene.

Die Kritik richtet sich längst nicht mehr nur auf vergangene Versäumnisse in der Bauunterhaltung, sondern trifft ein tieferes Nervensystem – das politische Selbstverständnis von Infrastruktur. Denn was nutzt ein „Leuchtturmprojekt“, wenn der Weg dorthin durch Schlaglöcher, Umwege oder Unsicherheit führt? Wie glaubwürdig ist das Versprechen von Inklusion und Teilhabe, wenn eine Schülerin mit Rollstuhl die Stadt nicht barrierefrei erreichen kann? Wenn der Schulweg selbst zum Hindernis wird?

Fazit: Die neue Brücke ist weit mehr als ein bauliches Detail. Sie ist der erste Schritt in Richtung Teilhabe. Sie ist Geschichte in Beton gegossen – oder eben das Fehlen dieser Geschichte, wenn sich nichts bewegt. Es geht um viel mehr als um einen Querträger über Wasser. Es geht um Vertrauen: in eine Stadt, die sich modern zeigen will; in eine Verwaltung, die ihre Bürger*innen ernst nimmt; und in eine Gesellschaft, die sich an ihren kleinsten Übergängen messen lassen muss – zum Wohl aller Einwohner*innen.

Kapitel 7: Brücke fertig – Die Geschichte auch? Was bleibt, was sich ändern muss

Wenn alles nach Plan läuft, dann wird sie Ende 2025 stehen: die neue Brücke über den Ibitzbach. Aus Spannbeton, barrierefrei, belastbar, langlebig. Sie soll das ersetzen, was bröckelte – und vielleicht sogar mehr leisten als das. Ein echtes Bindeglied werden, zwischen Menschen, zwischen Wegen, zwischen dem, was war, und dem, was möglich ist.

Aber die entscheidende Frage bleibt: Wird sie auch das Vertrauen zurückgewinnen, das in den letzten Jahren verloren ging? Vertrauen in Prozesse, in Politik, in das, was man „öffentliche Hand“ nennt – in jene, die verwalten, entscheiden, zögern, ausschreiben, verschieben, versprechen. Denn der Schaden, der an diesem kleinen Übergang entstand, war nicht nur physisch. Er war symbolisch. Und symbolische Schäden heilen langsamer.

Die Brücke wurde über Jahre hinweg zum Sinnbild für das, was im Kleinen oft schiefläuft: eine Mischung aus Verzögerungen in der Verwaltung, fehlender Pflege, steigenden Kosten und verlorener Nähe zwischen Bürger*innen und Entscheidern. Für viele Loitzer*innen war sie einfach immer da. Und dann war sie plötzlich nicht mehr verlässlich. Kein Einsturz, kein Drama – aber ein stiller Rückzug aus der Alltagstauglichkeit.

Gleichzeitig birgt genau diese Brücke auch eine Chance. Eine Art zweite Geburt. Vielleicht wird sie bald nicht mehr nur daran erinnern, wie lange etwas dauern kann, sondern auch daran, dass es sich am Ende lohnt, Dinge richtig zu machen. Vielleicht wird sie – gerade im Kontext des Förder- und Kompetenzzentrums Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) – zum sichtbaren Zeichen dafür, dass Infrastruktur im Alltag keine Nebensache ist, sondern ein Fundament für soziale Teilhabe.

Denn es geht nicht nur um Beton. Es geht um Beweglichkeit – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Für rund 170 Schüler*innen mit Förderbedarf, für ihre Lehrkräfte, für Betreuer*innen und alle, die täglich mit ihnen arbeiten, wird diese Brücke der direkte Weg in die Stadt – zur Bushaltestelle, zu Versorgungsangeboten, zu kultureller Teilhabe. Und sie wird Teil eines größeren Ganzen: eines Schulweges, der am Alten Steintor beginnt, die Demminer Straße mit sicherem Übergang quert, entlang der Stadtmauer zur Schule führt und über den Ibitzbach weiter in die Greifswalder Vorstadt reicht – ein Wegenetz, das neu belebt und in Teilen sicherer gemacht werden muss.

Was lässt sich aus der Geschichte lernen?

Vielleicht vor allem das: dass Brücken nicht einfach gebaut, sondern gepflegt werden müssen. Dass Verwaltung nicht an Menschen vorbeiplanen darf. Und dass „kleine Dinge“ – wie ein Steg über einen Bach – große Bedeutung haben können, wenn sie Lebenswege kürzen, erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen.

Am Ende zeigt die Loitzer Brücke ein Stück Wirklichkeit: Bürokratie ist langsam. Verantwortung wiegt schwer. Und Wertschätzung für das scheinbar Banale ist eine Kulturtechnik, die wir vielleicht neu lernen müssen. Denn nur wenn wir sie ernst nehmen – die kleinen Übergänge, die uns verbinden –, können wir auch als Gesellschaft weiterkommen: zum Wohl aller Einwohner*innen und im Sinne der Bürger*innen, die ihre Stadt mittragen.

Kapitel 8: Ausblick – Eine Brücke, viele Hoffnungen

Am Ende ist es „nur“ eine Fußgängerbrücke. Ein paar Meter Spannbeton, ein Geländer, vielleicht ein Lichtmast. Und doch ist es viel mehr: ein Prüfstein für die kommunale Zukunft von Loitz. Ein Ort, an dem sich zeigt, wie ernst wir es meinen – mit Teilhabe, mit Achtsamkeit, mit Inklusion. Und mit der Frage: Wie gehen wir mit dem Alltäglichen um?

Die neue Brücke wird – wenn alles nach Plan läuft – Ende 2025 eröffnet. Dann wird wieder möglich, was lange gefehlt hat: ein sicherer, kurzer Weg zwischen Stadt und Vorstadt, zwischen Schule und Bushaltestelle, zwischen Versorgung und Alltag. Für rund 170 Schüler*innen mit besonderen Förderbedarfen, für ihr pädagogisches Umfeld, für Familien, für Passant*innen – und für eine Stadtgesellschaft, die gerade dabei ist, neue Wege zu denken.

Denn das Areal rund um die ehemalige Grundschule, künftig das Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung), entwickelt sich längst zum neuen Knotenpunkt. Nicht nur bildungspolitisch, sondern auch verkehrstechnisch. Der Weg entlang des Stadtwalls, über das Demminer Tor, vorbei an der gesicherten Querung und über die Brücke in die Greifswalder Vorstadt – all das wird Teil eines lebendigen Netzes, das Loitz nicht nur durchquert, sondern neu verbindet.

Aber: Mit der Brücke allein ist es nicht getan. Es braucht zusätzliche sichere Querungen an der Greifswalder Straße, eine verbesserte Verkehrsanbindung, klare Wegeführung für den Fuß- und Radverkehr – und ein durchdachtes Park- und Anlieferkonzept für das dort tätige Team aus Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutischem Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technischen und hauswirtschaftlichem Personal. Vor allem aber braucht es ein Selbstverständnis, das nicht nur auf Fördergelder wartet, sondern vorausschauend plant, pflegt, handelt.

Genau hier entscheidet sich, ob die Brücke zum Symbol für Stillstand bleibt – oder zu einem Neuanfang wird. Für eine Stadt, die nicht nur neue Schulen baut, sondern auch den Weg dorthin ebnet. Für ein Miteinander, das nicht an Zäunen endet. Und für eine Verwaltung, die mehr sein will als ein Verwalter des Mangels – eine Verwaltung, die die Bürger*innen ernst nimmt und das Leben der Einwohner*innen konkret erleichtert.

Vielleicht – und das ist die stille Hoffnung vieler – wird man in ein paar Jahren auf diesen Ort schauen und sagen: „Ja, das war der Moment, in dem sich etwas bewegt hat. Endlich.“

Stimmen aus Loitz – Drei Perspektiven auf ein Bauwerk

1. Zeitzeuge Günter Lander

„Die Platten sind noch gut, aber das Geländer rostet.“

Quelle: Nordkurier, 04.05.2021

Autorin: Ulrike Rosenstädt

Artikel: Loitzer Brücken-Erbauer traurig über jetzigen Zustand

Kontext: Aussage über den Zustand der alten DDR-Brücke, gebaut 1974 durch Arbeiter des Dübelwerks.

2. Christiane Strobel, Bauamtsleiterin a.D.

„Es muss sich an viele Regelungen gehalten werden.“

Quelle: Nordkurier, 04.05.2021

Autorin: Ulrike Rosenstädt

Artikel: Loitzer Brücken-Erbauer traurig über jetzigen Zustand

Kontext: Erklärung zur Komplexität heutiger Bauvorhaben im Vergleich zur früheren Eigeninitiative.

3. Bürgermeisterin Christin Witt

„Ohne Fördermittel geht es nicht.“

Quelle: Nordkurier, 12.08.2025

Autorin: Ulrike Rosenstädt

Artikel: Baustart für neue Ibitzbach-Brücke in Loitz angekündigt

Kontext: Aussage zur Finanzierung des Brücken-Neubaus über Städtebaufördermittel.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag enthält redaktionelle Zitate aus öffentlich zugänglichen Pressequellen. Sie wurden mit Sorgfalt ausgewählt und dienen ausschließlich der vertieften Analyse gesellschaftlicher, politischer und infrastruktureller Entwicklungen im Raum Loitz. Die redaktionelle Verantwortung für Auswahl und Kontextualisierung liegt beim Autor dieses Beitrags. Die Zitate wurden im Rahmen des Zitatrechts (§ 51 UrhG) verwendet und dienen ausschließlich der inhaltlichen Einordnung und Kommentierung.