(openPR) Eine Forschungsgruppe an der Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen hat neuartige Gene entdeckt, die der Gerste einen vollständigen Schutz gegen Gelbmosaikviren verleihen

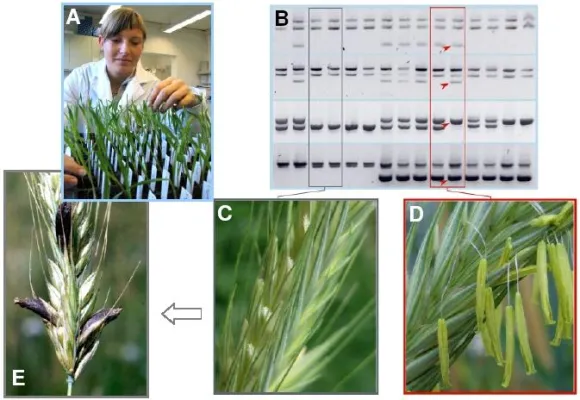

Die Gerste, nach dem Weizen die wichtigste kleinkörnige Getreideart in Deutschland, wird bedroht durch einen Komplex verschiedener bodenbürtiger Viren. Jetzt haben Forscher der Bundesanstalt für Züchtungsforschung in Groß Lüsewitz eine Gerste entwickelt, die widerstandsfähig gegen alle bislang bekannten Viren dieses Komplexes ist. Dazu haben sie nach neuen Genen für Virusresistenz in einer entfernt verwandten Wildgerstenart gefahndet und diese Gene mit Hilfe von DNA-Markern gezielt in die Kulturgerste eingekreuzt (Theoretical and Applied Genetics, September 2006).

Im Jahr 2006 wurde in Deutschland auf mehr als 1,4 Mio. ha Wintergerste angebaut. Mit 7,5 % Zuwachs ist die Gerste neben dem Winterraps die einzige landwirtschaftliche Fruchtart, die im Vergleich zum Vorjahr in der Anbaufläche kräftig zulegen konnte. Doch der Gerstenanbau ist bedroht durch heimtückische Krankheitserreger, die im Boden lauern. Es handelt sich um einen Komplex verschiedener Getreideviren, die von einem Bodenpilz auf die Wurzeln der Pflanzen übertragen werden und jahrzehntelang im Boden überdauern können. Da diese Viren charakteristische Vergilbungen auf den Blättern von jungen Pflanzen hervorrufen, verlieh man ihnen den Sammelnamen Gelbmosaikviren. Doch nicht die Blattverfärbungen sind das Problem, sondern die schweren Ertragsverluste, die diese Viren durch die Schwächung der befallenen Pflanzen hervorrufen. Über Bodenverwehungen und –bearbeitung können sich die bodenbürtigen Gelbmosaikviren auf benachbarte Flächen ausbreiten. Sie befinden sich daher in Deutschland und anderen europäischen Ländern auf dem Vormarsch.

Den bodenbürtigen Gelbmosaikviren ist mit chemischem Pflanzenschutz nicht beizukommen. Das einzige Mittel für den Landwirt sich zu wehren ist der Anbau widerstandsfähiger Gerstensorten. Erst wenige der aktuellen Gerstensorten tragen ein Resistenzgen gegen Gelbmosaikviren. Alle bisher bekannten Resistenzgene stammen aus Herkünften der kultivierten Gerste (Hordeum vulgare) oder einer nahe verwandten, mit Gerste leicht kreuzbaren Unterart (H. vulgare ssp. spontaneum). Beide Arten zusammen bilden den sog. primären Genpool der Gerste. Zur Beunruhigung der Gerstenzüchter und Landwirte sind vor kurzem zwei neue Gelbmosaikvirus-Stämme aufgetaucht – einer in Deutschland, der zweite in Frankreich – die bisher wirksame Resistenzgene aus dem primären Genpool überwinden können.

Am Institut für landwirtschaftliche Kulturen der Bundesanstalt für Züchtungsforschung (BAZ) in Groß Lüsewitz bei Rostock hat man sich daher den sog. sekundären Genpool der Gerste vorgenommen, um neue und besser wirksame Resistenzgene zu finden. Der sekundäre Genpool der Gerste wird von einer entfernten Verwandten, der Wildgerstenart H. bulbosum, gebildet. Ihre Kreuzung mit der Kulturgerste ist allerdings schwierig und gelingt nur noch mit methodischen Tricks. Der Groß Lüsewitzer Arbeitsgruppe ist es nun gelungen, zwei neue Resistenzgene aus dieser Wildart in die Gerste zu überführen. Im Vergleich zu den bisher bekannten Resistenzgenen aus dem primären Genpool warten die beiden neuen Gene, denen die BAZ-Forscher die Bezeichnungen Rym14Hb und Rym16Hb gaben, mit einer Reihe von Besonderheiten auf: Jedes der beiden Gene ist wirksam gegen alle bislang bekannten Gelbmosaikviren, sie werden dominant vererbt und sie befinden sich an Orten des Gerstengenoms, wo bislang noch keine Resistenzgene gefunden wurden. Es handelt sich somit um völlig neuartige Gene für Virusresistenz.

Eine Herausforderung für die Wissenschaftler war es, die neuen Resistenzgene möglichst separat von weiteren, nachteilig wirkenden Genen der Wildart in die Gerste einzuführen. So war beispielsweise das Rym16Hb-Gen ursprünglich mit einem genetischen Letalfaktor assoziiert, der zum Absterben reinerbiger Kreuzungsnachkommen führte. Die Aufgabe wurde durch den Einsatz molekularer Marker gemeistert, mit denen die Forscher unter den Kreuzungsnachkommen gezielt nach solchen Pflanzen fahnden konnten, bei denen nur das Resistenzgen, nicht aber der benachbarte Letalfaktor vererbt war.

Dazu Institutsleiter Prof. Peter Wehling: "Durch die Kombination biotechnologischer und klassischer Züchtungsmethoden war es uns möglich, nicht nur die Wild- mit der Kulturart zu kreuzen und lebensfähige Nachkommen daraus zu erzeugen, sondern die aus der virusresistenten Wildart übernommenen Chromosomenbereiche mit Hilfe von DNA-Markern sozusagen maßzuschneidern. Werkzeuge wie die DNA-Marker erlauben bereits heute bei manchen Kulturpflanzen eine Art Präzisionszüchtung – im Englischen wird auch von Smart Breeding gesprochen -, die ohne gentechnische Veränderung der Pflanze auskommt. Somit können ökologischer und konventioneller Landbau gleichermaßen vom Züchtungsfortschritt profitieren."

Originalveröffentlichung:

Brigitte Ruge-Wehling, Anke Linz, Antje Habekuß & Peter Wehling

Mapping of Rym16Hb, the second soil-borne virus-resistance gene introgressed from Hordeum bulbosum

Theoretical and Applied Genetics (2006) 113:867-873

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen

Institut für landwirtschaftliche Kulturen

Rudolf-Schick-Platz 3a

18190 Groß Lüsewitz

Kontakt:

Dir. u. Prof. Dr. habil. Peter Wehling

Tel.: 038209/45200

Fax: 038209/45222

E-mail:

Internet: www.bafz.de

Die Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) ist Teil der Ressortforschung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Sie berät das BMELV und erbringt wissenschaftliche Entscheidungshilfen für die Erfüllung politischer und administrativer Aufgaben im Bereich der Züchtungsforschung, Pflanzenzüchtung und angrenzender Gebiete.