(openPR) Babys sind einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt. Weil keine Situation der anderen gleicht, ist jede für sie eine völlig neue Erfahrung – so lange, bis das kindliche Gehirn Ordnung in die Flut der Reize bringt. Es muss die neuen Informationen im Langzeitgedächtnis speichern und ähnliche Erfahrungen in Kategorien verallgemeinern. Dafür scheint für die Babys vor allem eines entscheidend zu sein: Ausreichender Schlaf. Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben nun herausgefunden, dass es Babys im Schlaf sogar gelingt, Wörtern erstmals eine Bedeutung zu geben - und das deutlich früher, als bisher angenommen.

---

Während Babys schlafen, vollziehen sich in ihrem Gehirn erstaunliche Prozesse. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig haben nun herausgefunden, dass es Babys im Schlaf bereits im Alter von sechs bis acht Monaten gelingt, Wörtern eine Bedeutung zuzuordnen – eine Fähigkeit, die bisher nur von älteren Kindern und Erwachsenen bekannt war. Das Gedächtnis, das für die Bedeutung von Wörtern zuständig ist, durchläuft im Schlaf die gleichen Phasen, wie sie auch in der typischen lexikalischen Entwicklung ablaufen: Aus sogenannten Protowörtern, die lediglich gleichzeitig auftretende visuelle und akustische Reize miteinander assoziieren, entstehen echte Wörter, die bereits mit Bedeutungen verbunden werden.

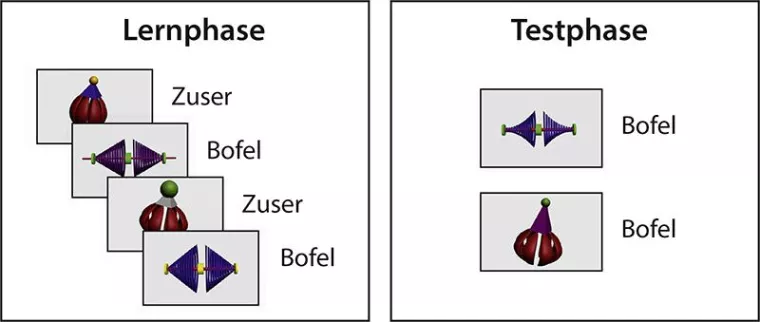

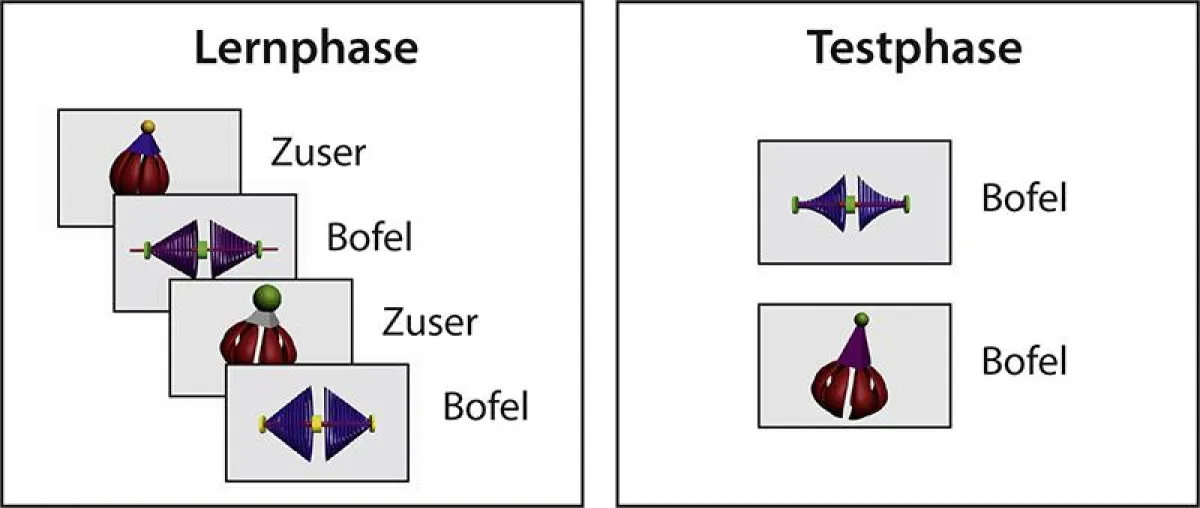

Untersucht haben die Wissenschaftler diese Zusammenhänge, indem sie sechs bis acht Monate alte Babys Fantasieobjekte lernen ließen und diese mit Fantasiewörtern, wie „Bofel“ oder „Zuser“ benannten. Dabei wurden Objekte, die sich jeweils nur leicht in Form und Farbe unterschieden, mit dem gleichen Namen benannt. Ganz so wie alle Katzen als „Katze“ bezeichnet werden, auch wenn sie sich im Detail unterscheiden. Diese erfundenen Objekte und Namen wählten die Forscher, um sicher zu gehen, dass die kleinen Studienteilnehmer nicht auf bereits vorhandenes Wissen zurückgreifen konnten.

Anhand der kindlichen Hirnreaktion zeigte sich, dass die Babys in dieser Lernphase neue Objekte der gleichen Kategorie noch nicht mit den entsprechenden Namen verbanden. Sie sahen also einen neuen Bofel nicht als „Bofel“ an, obwohl er den bisherigen Bofel-Objekten sehr ähnlich sah. Für die Babys war jedes neue Objekt–Wort Paar noch unbekannt und einzigartig, sie erkannten die allgemeine Beziehung der ähnlichen Paare nicht.

Das änderte sich jedoch nach einem Mittagsschlaf. Bei Babys, die nach der Lernphase geschlafen hatten, konnte das Gehirn in der anschließenden Testphase zwischen den richtigen und falschen Benennungen neuer Objekte unterscheiden. Sie hatten also während des Schlafes Wissen verallgemeinert. Babys, die wach geblieben waren, gelang das nicht.

Das Interessante dabei: Die Kinder entwickelten zwei verschiedene Arten von Wissen. Welche Form sie dabei bildeten, hing von der Dauer des Schlafes ab. Nach einem kurzen halbstündigen Mittagsschlaf zeigten die Babys eine Hirnreaktion, die bereits von drei Monate alten Säuglingen bekannt ist, nachdem diese visuelle und akustische Reize von Objekt-Wort-Paaren assoziiert hatten. In ihrem kurzen Schlaf hatten sie also die ähnlichen Merkmale der Objekte herausgefiltert und mit dem Klang der dazugehörigen Laute verbunden. Ähnlich der drei Monate alten Babys hatten sie jedoch das Wort nur als ein beliebiges Geräusch ohne Bedeutung wahrgenommen.

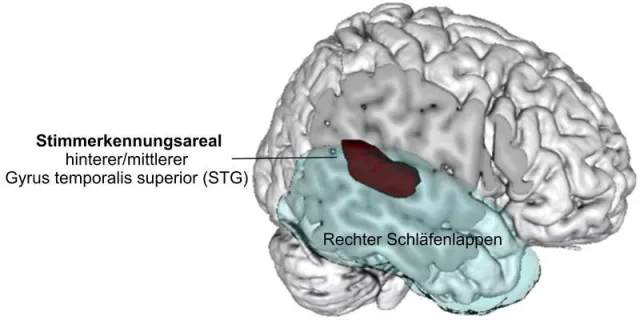

Anders bei den Langschläfern. Bei Babys, die etwa 50 Minuten geschlafen hatten, zeigte sich eine Hirnreaktion, die bisher nur von älteren Kindern und Erwachsenen bekannt war. Diese sogenannte N400-Komponente tritt auf, wenn unpassende Bedeutungen verarbeitet werden – sei es in Sätzen, Wortpaaren, Bildgeschichten oder Bild–Wort-Paaren. Anhand dieser Komponente konnten die Forscher erkennen, dass die Babys tatsächlich die Bedeutung der Wörter gelernt hatten.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Kinder bereits deutlich früher als bisher angenommen über echte Wortbedeutungen in ihrem Langzeitgedächtnis verfügen. Auch wenn die für diese Gedächtnisform relevanten Hirnstrukturen noch nicht vollständig ausgereift sind, können sie schon in gewissem Umfang genutzt werden“, erklärt Angela D. Friederici, Direktorin am MPI CBS und Senior-Autorin der zugrundeliegenden Studie, die nun im Fachmagazin Current Biology erschienen ist.

Dabei könnte eine Schlafphase von besonderer Bedeutung zu sein: Vor allem die Dauer der zweiten der vier Schlafphasen scheint einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des lexikalischen Gedächtnisses zu haben. „In dieser leichten Schlafphase findet vermutlich der Übergang von einer einfachen, sich früh entwickelnden Form des lexikalischen Gedächtnisses zu einer höheren, sich später entwickelnden Form statt“, so Studienleiterin Manuela Friedrich. „Die beiden Gedächtnisformen, die sich im Schlaf bilden, sind vergleichbar mit den Formen, die in der frühkindlichen Entwicklung ablaufen. Während jedoch im Schlaf offenbar nur einige Minuten zwischen ihnen liegen, sind es in der typischen Entwicklung mehrere Monate.“ Die Bildung von Gedächtnisinhalten verlaufe im Schlaf also wie im Zeitraffer.

„In unserer Studie haben die Babys jedoch auch eine so große Menge an Informationen vor dem Schlaf aufgenommen, wie sie normalerweise über einen längeren Zeitraum verteilt ist“, fügt Friedrich hinzu. „Aber erst im Schlaf, wenn das kindliche Gehirn von der Außenwelt abgekoppelt ist, kann es die wesentlichen Zusammenhänge herausfiltern und speichern. Nur im Zusammenspiel aus wachem Erleben und den ordnenden Prozessen während des Schlafes können sich die frühen kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten entwickeln.“

Quelle: idw