(openPR) Zu ihrer Abschlusstagung zum Vogelmonitoring luden die Mitarbeiter des „Constanze“-Forschungsprojekts nach Arbon am Bodensee ein. Drei Jahre lang hatten Wissenschaftler verschiedener Disziplinen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland länderübergreifend das Vogelgrippe-Geschehen am Bodensee beobachtet. Anhand von 22 Referaten wurde den etwa 90 Teilnehmern ein umfassender Überblick über das Vorkommen der verschiedenen Arten von Vogelgrippeviren vermittelt. Der Projektleiter, Christian Griot, zeigte sich sehr zufrieden, weil durch das Projekt ein großer Erkenntniszuwachs erreicht werden konnte. Allerdings stellte er auch fest, dass noch viele Fragen unbeantwortet geblieben seien, also weiterhin Forschungsbedarf bestehe.

Durch überaus zahlreiche Probennahmen bei lebenden Wildvögeln und Kadavern sowie durch Kotproben an Rastplätzen konnten etwa 50 Varianten verschiedener Typen von Vogelgrippeviren nachgewiesen werden. Bei den meisten handelte es sich um niedrig-pathogene Formen. Nach einem Fund des hoch-pathogenen Typs H5N1 im April 2006 wurden die Virologen nur noch bei vier Proben mit der Art H5 fündig, bei dem aber der potentiell gefährliche Subtyp N1 ausgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus wurde in einer Probe der ebenfalls nicht ungefährliche Virus H7 festgestellt, bei dem es sich ebenfalls nicht um die Variante N1 handelte. Trotz dieses marginalen Vorkommens mochten die Wissenschaftler allerdings auch keine Entwarnung geben. Solange ein endemisches Vorkommen der Viren anzunehmen sei, müsse von einem latenten Gefährdungspotential ausgegangen werden.

Die in den Sentinellanlagen (Beobachtungsanlagen) gehaltenen, flugunfähig gemachten Enten hätten sich bewährt, auch wenn Befragungen bei Geflügelhaltern ergeben hätten, dass es kaum Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel gebe.

Zahlreiche Probleme und offene Fragen hätten sich im Bereich der Diagnose ergeben. So seien einige Testverfahren nicht für Wildvögel standardisiert. Die Laborergebnisse seien in Abhängigkeit der jeweils verwendeten Nachweisverfahren „variabel“ ausgefallen. Auch die Antikörpernachweise seien möglicherweise nicht immer valide und falsch positive wie falsch negative Ergebnisse nicht mit Sicherheit auszuschließen.

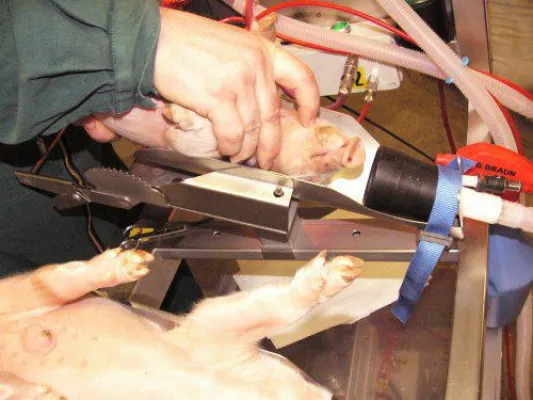

Das Gefährdungspotential wird aber von den Wissenschaftlern und ihren Mitarbeitern offensichtlich sehr unterschiedlich eingeschätzt. So wurden mehrfach Fotos gezeigt, bei denen sehr unterschiedlich von den verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen Gebrauch gemacht wurde, die zu „kommunikativen Bauchschmerzen“ geführt hätten: Probennahmen bei lebenden Vögeln mit und ohne Mundschutz oder Einmalhandschuhe belegten dies eindeutig. Sie wurden teils mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, teils mit Unverständnis. Die vor Ort tätigen Wissenschaftler schätzen das Infektionsrisiko also offenbar deutlich geringer ein als die Behörden es gerne sehen würden. Ebenso gegensätzlich seien „trotz gleicher wissenschaftlicher Datenlage“ die politischen Entscheidungen in den drei Ländern hinsichtlich der Konsequenzen für gehaltenes Geflügel ausgefallen. Während es in Österreich und in der Schweiz kein gesetzliches Aufstallungsgebot gibt, erließ Deutschland 2007 ein generelles Aufstallungsgebot mit der Möglichkeit von Ausnahmen. Von dieser Maßnahme sind in erster Linie Gänse- und Entenzüchter betroffen, deren Standorte an und in der Nähe von Gewässern sind, weil ihre Tiere zur Gesunderhaltung und Fortpflanzung Wasser brauchen.