(openPR) Hamburger Kardiologe therapiert 59-jährige Patientin mit "Naht-am-Herzen" durch Katheter

Hamburg, 3. September 2009 - Weltpremiere: Professor Joachim Schofer, Kardiologe und ärztlicher Direktor des Medizinischen Versorgungszentrums Prof. Mathey, Prof. Schofer, hat erstmals über einen Katheter eine "Naht-am-Herzen" zur Therapie eines Herzklappenfehlers durchgeführt. Bei dieser minimalinvasiven Methode wird der Ring einer undichten Herzklappe zusammengerafft, bis sie wieder richtig schließt. Durch diese so genannte Mitralklappenraffung wurde eine 59-jährige Patientin im August erfolgreich therapiert, für die das Risiko einer herkömmlichen OP zu hoch gewesen wäre.

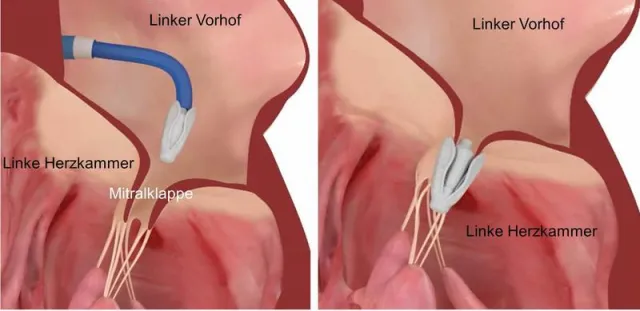

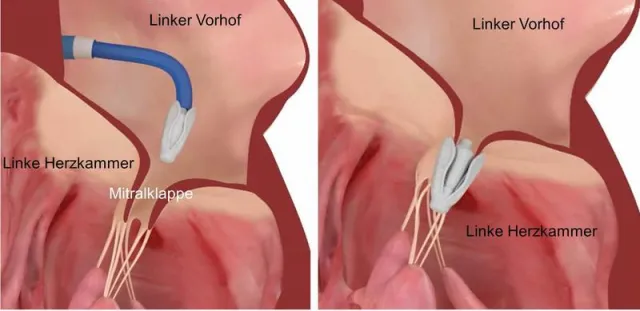

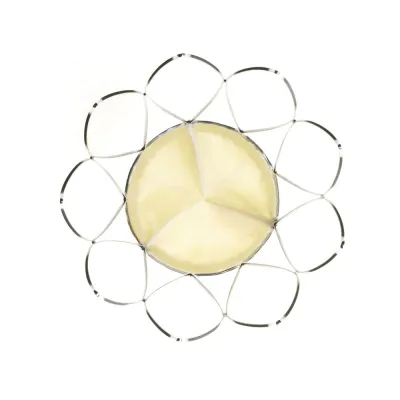

"Mit dieser innovativen Methode ist ein chirurgischer Eingriff am offenen Herzen nicht nötig und die Risiken sind minimal", beschreibt Professor Schofer das neue Verfahren. Die Patientin litt an einer Mitralklappen-Insuffizienz: Ihre Herzklappe zwischen linkem Vorhof und linker Herz-kammer schloss nicht mehr richtig. Die Patientin hatte starke Atemnot, was sich nach der Behandlung deutlich besserte. Das neue Verfahren funktioniert "ähnlich wie eine operativ durchgeführte Naht", so Professor Schofer. Mithilfe einer speziellen Kathetertechnik werden Anker an die Herzwand unterhalb der Herzklappe gesetzt und ein Verbindungsfaden gerafft, sodass sich der Herzklappenring verengt.

Rund elf Millionen Menschen betroffen

Weltweit gibt es rund elf Millionen Menschen mit Herzmuskelschwäche, die zusätzlich an einer Mitralklappen-Insuffizienz leiden. Die Patienten mit dieser Krankheit haben ein erhöhtes Operati-onsrisiko, erhebliche Beschwerden wie Atemnot und sind sehr eingeschränkt belastbar. Bisher ließ sich dieser Herzklappenfehler nur chirurgisch behandeln: Das bedeutete eine OP am offenen Her-zen unter Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine.

Die neue Therapie der Mitralklappeninsuffizienz hingegen schont die Patienten. Das Verfahren wurde vom US-amerikanischen Unternehmen Guided Delivery Systems entwickelt und nun im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts unter Leitung von Prof. Dr. Schofer erstmals bei einem Menschen angewendet.

Presseinformation

Weltneuheit - Undichte Herzklappe ohne OP behandelt

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.

Verantwortlich für diese Pressemeldung:

MVZ Prof. Mathey Prof. Schofer

Wördermanns Weg 25-27

Hamburg

22527

040/ 889 009 889

tuebler@herz-hh.de

Pressekontakt:

Dr. Thilo Tübler

MVZ Prof. Mathey, Prof. Schofer

Wördermanns Weg 25-27

22527 Hamburg

Tel.: 040/ 889 009 889

E-Mail:

Dr. Thilo Tübler

MVZ Prof. Mathey, Prof. Schofer

Wördermanns Weg 25-27

22527 Hamburg

Tel.: 040/ 889 009 889

E-Mail:

Über das Unternehmen

Medizinisches Versorgungszentrum Prof. Mathey, Prof. Schofer

Das MVZ Prof. Mathey, Prof. Schofer behandelt jährlich mehr als 25.000 Patienten mit Erkran-kungen des Herzens und der arteriellen Blutgefäße. Die Patienten werden von zwölf Fachärzten aus den Bereichtenr Kardiologie, Angiologie, Sportmedizin, Chirurgie und Innere Medizin betreut. Zur Diagnostik werden Koronarangiographie, 64-Zeilen Computertomographie und Magnetresonanztomographie eingesetzt. Therapeutisch werden pro Jahr über 3.500 katheter-interventionelle Eingriffe routinemäßig vorgenommen. In Kooperation werden Herzklappenim-plantationen und -rekonstruktionen durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das wissenschaftliche Engagement in Forschung und Lehre.

www.herz-hh.de

Das MVZ Prof. Mathey, Prof. Schofer behandelt jährlich mehr als 25.000 Patienten mit Erkran-kungen des Herzens und der arteriellen Blutgefäße. Die Patienten werden von zwölf Fachärzten aus den Bereichtenr Kardiologie, Angiologie, Sportmedizin, Chirurgie und Innere Medizin betreut. Zur Diagnostik werden Koronarangiographie, 64-Zeilen Computertomographie und Magnetresonanztomographie eingesetzt. Therapeutisch werden pro Jahr über 3.500 katheter-interventionelle Eingriffe routinemäßig vorgenommen. In Kooperation werden Herzklappenim-plantationen und -rekonstruktionen durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das wissenschaftliche Engagement in Forschung und Lehre.

www.herz-hh.de

Pressebericht „Weltneuheit - Undichte Herzklappe ohne OP behandelt“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:

Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Herzklappe für einen 94-Jährigen

Die Chirurgen der Sana Herzchirurgischen Klinik Stuttgart (SHS) haben bei einem 94-Jährigen eine defekte Herzklappe ersetzt. Der Stuttgarter war damit der älteste Patient, bei dem in der Klinik eine große Herzoperation unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt wurde.

Eine Woche nach der aufwändigen Herzoperation läuft der rüstige Senior bereits …

Neuer Ansatz zur Behandlung von Mitralklappen-Erkrankungen: Erste Patientendaten

Herzklappenerkrankungen im höheren Alter sind häufig und benötigen massgeschneiderte Therapien. Eine Neuentwicklung auf diesem Gebiet wurde weltweit erstmals am Inselspital eingesetzt. Die Universitätsklinik für Kardiologie wertete jetzt die ersten internationalen Patientendaten aus.

---

Ein aktiver Lebensstil bis ins hohe Alter – diesen Wunsch erfüllen …

Folienschweißgerät V.333 - Das Design- und Technikwunder

Das professionelle Folienschweißgerät und DIE WELTNEUHEIT mit 3 Schweißnähten im Bereich der Außenvakuumgeräte, im neuen Silbermetallic-Designgehäuse für preiswerte EUR 599.-

Einsatzbereiche:

-Lebensmittelverpackung in Haushalt und Gewerbe

-Lebensmittelverpackung auch in Behältern möglich

-Industrieteile-Verpackung für Versand

-Vakuumverpackung als Korrosionsschutz

Perfekt …

Meilenstein in der Herzklappentechnologie - 2 Mio mechanische Herzklappen implantiert

… besonderen Art kann das amerikanische Medizintechnik-Unternehmen St. Jude Medical (SJM) in diesen Tagen feiern.

Als einer der Pioniere in der Entwicklung und Produktion mechanischer Herzklappen für Mitral- und Aortenpositionen hat das 1976 gegründete Unternehmen SJM bereits ein Jahr später die erste mechanische Herzklappe auf den Markt gebracht. Sie …

Frau Reuther geht es wieder gut

… Kreislaufzentrums. Über einen kleinen Schnitt unterhalb der Brust verschafften sich die Ärzte Zugang zur Aorta. Mit einem Ballon wurde die Aorta geweitet und die „alte“ Herzklappe zur Seite gedrückt. Ein neuartiger Stent (Metallgerüst), an dem eine biologische Herzklappe befestigt ist, wurde Frau Reuther an der Stelle eingesetzt, wo die defekte Herzklappe …

Erste Implantation der Transkatheter-Herzklappe Portico™ von St. Jude Medical

… Transkatheter-Klappe in einem Menschen ist ein bedeutender Meilenstein unseres Programms zum katheterbasierten Ersatz von Aortenklappen und basiert auf unserer 30-jährigen chirurgischen Erfahrung mit Herzklappen“, sagte Frank J. Callaghan, Präsident der Cardiovascular Division bei St. Jude Medical. „Die Klappe ist ohne die bisherigen Einschränkungen der ersten …

Ein zweites Leben dank Stammzellen

… Krankheiten, die nicht lebensbedrohlich sind, aber für die betroffenen Kinder und Eltern eine beträchtliche Belastung darstellen, sind dank neuer Verfahren behandelbar.

Biologische Herzklappe in Hannover verpflanzt

Prof. Dr. Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover hat erstmals in Deutschland einem Kind eine biologische Herzklappe eingesetzt, …

Solarregler SystaSolar Aqua von Paradigma mit neuartigem Diagnosesystem

… Betriebssicherheit und gesicherte Energieerträge der Solarthermieanlage. Dazu Wilfried Grießhaber, Paradigma Produktmanager Solarwärme-Systeme: „Die geniale Fehlerdiagnose unseres Solarreglers ist eine Weltneuheit. Wir haben sie entwickelt, um die Funktionssicherheit von Solarthermieanlagen weiter zu optimieren, auch wenn bereits 99,8 Prozent der bundesweit …

Aortenklappe per Katheter: Neues Verfahren ersetzt OP am offenen Herzen nicht generell

Die Angst vor einem Eingriff am offenen Herzen ist bei vielen Patienten groß, wenn sie eine neue Herzklappe eingesetzt bekommen sollen. Wohl auch deshalb verzeichnen Experten seit einiger Zeit verstärkt den Trend, Herzklappen eher per Katheter zu implantieren. Hierbei reicht nämlich ein kleiner Schnitt in der Leiste. Durch diesen Arterien-Zugang wird …

Symposium „Stuttgarter Aortentage“ live in 3D: Modernste Technologie für den Herzpatienten von morgen

… Symposium hat unter Leitung von Professor Dr. Nicolas Doll, Ärztlicher Direktor der Sana Herzchirurgie Stuttgart und Professor Dr. Wolfgang Hemmer, Leitender Arzt Spezielle Herzklappenchirurgie stattgefunden.

Die „Stuttgarter Aortentage“ zeigten es mal wieder: Kleine Schnitte sind in - auch in der Herz-chirurgie. Vor allem Herzklappen werden zunehmend mit …

Sie lesen gerade: Weltneuheit - Undichte Herzklappe ohne OP behandelt