(openPR) 80 Prozent Effizienz sind möglich

„Mit unserem neuen System können wir in Effizienzbereiche vorstoßen, die bislang kaum erreichbar waren“, sagt Prof. Harald Giessen, Leiter des 4. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart. Die Forschenden konnten mit ihren Experimenten zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist, mit einem Kurzpulslaser 80 Prozent Effizienz zu erreichen. Das bedeutet, dass vier Fünftel der eingesetzten Leistung tatsächlich genutzt werden können. „Zum Vergleich: Bisherige Technologien erreichen nur rund 35 Prozent, haben also einen hohen Wirkungsgradverlust und sind dementsprechend teuer“, erläutert Giessen.

Viel Energie in extrem kurzer Zeit

Kurzpulslaser erzeugen Lichtpulse, die nur Nano-, Piko- oder Femtosekunden andauern, also Zeiträume von wenigen Milliardstel bis Billiardstel Sekunden. Hierdurch bringen sie in extrem kurzer Zeit sehr viel Energie auf eine kleine Fläche. Dabei spielen ein so genannter Pumplaser und der Laser zusammen, der die Kurzpulse aussendet. Der Pumplaser versorgt einen speziellen Kristall mit Lichtenergie. Dieser Kristall ist der Motor des Prozesses und überträgt die Energie aus dem Pumplaser auf den ultrakurzen Signalpuls. So werden die eingehenden Lichtteilchen in Infrarotlicht umgewandelt. Dieses ermöglicht Experimente, Messungen oder Fertigungsprozesse, die mit sichtbarem Licht nicht realisierbar sind. Kurzpulslaser kommen zum Beispiel in der Produktion für eine präzise und schonende Materialbearbeitung zum Einsatz. Sie werden auch in der Medizintechnik für bildgebende Verfahren oder etwa in der Quantenforschung für besonders genaue Messungen auf Molekülebene gebraucht.

Laserverstärkung und Bandbreite synchronisieren

„Kurzpulslaser effizient zu gestalten, ist eine bislang kaum gelöste Herausforderung“, erläutert Dr. Tobias Steinle, Erstautor der Studie. „Für die Erzeugung von kurzen Pulsen müssen wir zum einen den eingehenden Lichtstrahl verstärken. Zum anderen brauchen wir eine große Bandbreite, müssen also viele verschiedene Lichtfarben erfassen. Bisher ist es nicht gelungen, beide Eigenschaften gleichzeitig in einem kleinen und kompakten optischen System zu vereinen.“ Laser mit großer Bandbreite benötigen spezielle Kristalle, die besonders kurz und dünn sind. Laserverstärker hingegen brauchen besonders lange Kristalle. Mehrere kurze Kristalle hintereinander zu schalten in eine mögliche Lösung, um beides miteinander zu verbinden. Sie wird in der Forschung bereits verfolgt. Die Kunst ist es, dabei zu verhindern, dass die Pulse aus dem Pumplaser und dem Signallaser auseinanderlaufen.

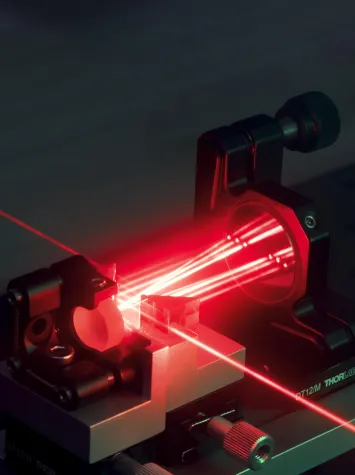

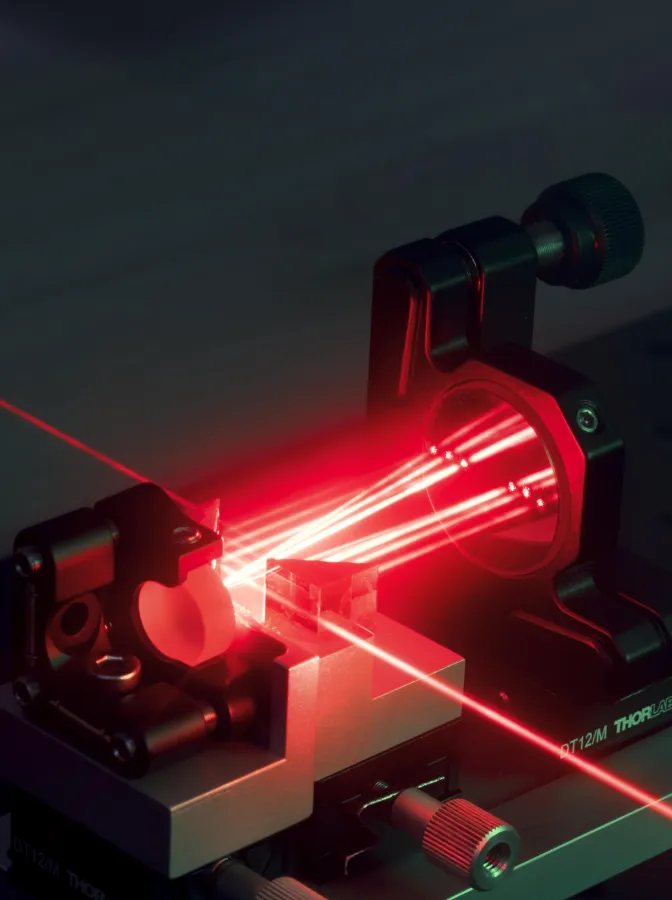

Neues Multipass-Verfahren

Dieses Problem haben die Stuttgarter Forscher nun mit einem neuen Multipass-Verfahren gelöst. Anstatt einen einzigen langen Kristall oder viele kurze Kristalle einzusetzen, nutzen sie einen einzelnen kurzen Kristall und lassen die Lichtpulse in ihrem optisch-parametrischen Verstärker immer wieder durch diesen Kristall laufen. Zwischen zwei Kristalldurchläufen werden die auseinandergelaufenen Pulse wieder präzise übereinander geschoben, bleiben also synchron. Das System kann Pulse unter 50 Femtosekunden Pulsdauer erzeugen, auf wenigen Quadratzentimetern realisiert werden und besteht aus nur fünf Komponenten.

Vielfältig anwendbar

„Unser Multipass-System zeigt, dass extrem hohe Effizienzen nicht die Bandbreite limitieren müssen“, erklärt Steinle. „Es kann große und teure Lasersysteme mit hohen Leistungsverlusten ersetzen, die man bislang für die Verstärkung von ultrakurzen Pulsen braucht.“ Das neue System ist vielfältig anwendbar und lässt sich unter anderem auf andere Wellenlängenbereiche jenseits des Infrarotlichts, andere Kristallsysteme und Pulsdauern übertragen. Die Forscher hoffen, mit diesem Konzept sehr kleine, leichte, kompakte, tragbare und durchstimmbare Laser bauen zu können, die Wellenlängen gezielt einstellen können. Mögliche Anwendungsbereiche sehen sie in der Medizin, Analytik, Gas-Sensorik und der Umweltforschung.

Zur Studie:

Jan Nägele, Tobias Steinle, Johann Thannheimer, Philipp Flad, and Harald Giessen

Dispersion-engineered multipass optical parametric amplification

Nature 647, 74–79 (2025)

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09665-w

Die Studie wurde unterstützt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der Förderlinie KMU-Innovativ, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Carl-Zeiss-Stiftung, der Baden-Württemberg Stiftung, dem Center for Integrated Quantum Science and Technology (IQST) sowie dem Innovationscampus Mobilität der Zukunft (ICM). Sie wurde vom 4. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart in Kooperation mit der Stuttgart Instruments GmbH im Rahmen des Projektes MIRESWEEP (Neuartige kostengünstige durchstimmbare Mittelinfrarotlaserquelle für die Analytik) durchgeführt.

wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Harald Giessen, Universität Stuttgart, 4. Physikalisches Institut, Tel: +49 711 685-65111, E-Mail: ![]()

Dr. Tobias Steinle, Universität Stuttgart, 4. Physikalisches Institut, Tel.: +49 711 685-60515, E-Mail: ![]()

Originalpublikation:

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09665-w