(openPR) Mykoplasmen können, trotz eines im Vergleich zu anderen Bakterien sehr kleinen Genoms, bei Menschen sowie Nutztieren chronische und häufig schwer therapierbare Krankheiten auslösen. Wie sie trotz eines minimalen „Genarsenals“ den Immunreaktionen entkommen, zeigte nun eine Studie der Vetmeduni Vienna. Mykoplasmen ändern ihre Oberfläche, indem sie sich „tarnen“. Sie nutzen ihr Minimalgenom strategisch so gut durchdacht, dass sie sogar den Verlust eines für diesen Vorgang wichtigen Enzyms kompensieren können. Das zeigte ein erstmals im lebenden Wirtsorganismus durchgeführter Nachweis, der somit einen Durchbruch in der Erforschung dieser besonderen Gruppe bakterieller Erreger darstellt.

---

Mykoplasmen sind sehr einfache Bakterien. Sie haben ein auf ein Minimum reduziertes Genom und keine schützende Zellwand. Trotzdem sind sie häufige und auch erfolgreiche Krankheitserreger. Bei Nutztieren, wie Rindern oder Schafen, lösen sie etwa Lungen-, Gelenks- und Eutererkrankungen aus. Auch beim Menschen können sie chronische Krankheiten verursachen. Aufgrund fehlender oder unzureichender Impfstoffe stellen diese Bakterien somit ein Gesundheits- sowie Verlustrisiko insbesondere für die Fleisch- und Milchindustrie dar.

Eine der wichtigsten pathogenen Mykoplasmenarten bei Schaf und Ziege, Mycoplasma agalactiae, wird seit vielen Jahren am Institut für Mikrobiologie, dem vormaligen Institut für Bakteriologie, Mykologie und Hygiene der Vetmeduni Vienna erforscht. Mit der gezielten Inaktivierung eines bestimmten Genbereichs dieses Krankheitserregers gelang ihnen insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Mykoplasmen generell genetisch schwer manipulierbar sind, ein erster, wichtiger Fortschritt. Denn nun konnten die Forscher mit diesen sogenannten Knock-out-Mutanten erstmals auf die Mechanismen rückschließen, mit denen Mykoplasmen während einer Infektion im natürlichen Wirtsorganismus die Immunabwehr austricksen. Die Mykoplasmen erwiesen sich dabei als derart clevere „Genomstrategen“, dass sie sogar die künstliche Geninaktivierung kompensieren können.

Wechselnde Oberflächenstruktur als Täuschungsmanöver bei Immunreaktionen

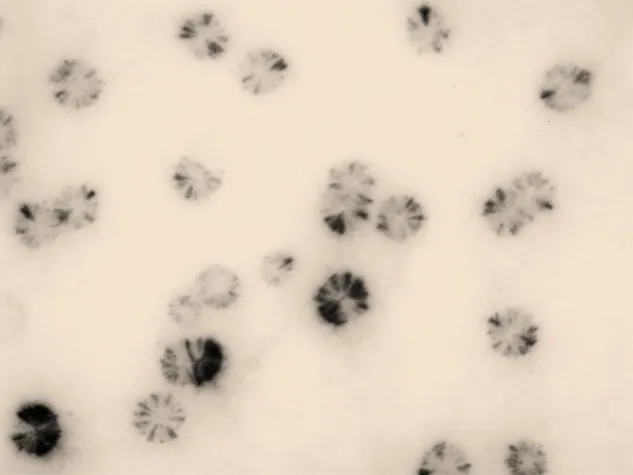

„Seit vielen Jahren ist bekannt, dass einige Mykoplasmen-Erreger Genfamilien haben, die hoch-variable Proteine für die Membranoberfläche produzieren. Diese Eiweiße kompensieren zwar das Fehlen der Zellwand, werden vom Immunsystem aber auch als Antigene, also körperfremde Proteine erkannt“, erklärt Erstautorin Rohini Chopra Dewasthaly. Deshalb unterliegen die Gene einer sogenannten Phasenvariation. Das heißt, sie können bei hoher Frequenz spontan an- und abgeschaltet und durch andere Varianten ersetzt werden. Durch die wechselnde Oberflächenstruktur verfügen Mykoplasmen somit über einen molekularen Tarnmechanismus, der das Immunsystem austrickst.

Den Forschern der Vetmeduni Vienna gelang es eine wichtige Komponente dieses Mechanismus, ein als Rekombinase bezeichnetes Enzym, zu identifizieren und durch genetische Veränderung zu deaktivieren. „Daraufhin stoppte die Phasenvariation, so dass die Oberfläche der Mykoplasmen sich nicht mehr ändert“, so Letztautorin Renate Rosengarten. Die im Labor hergestellten als „Phase-Locked Mutanten“ bezeichneten Mykoplasmen wurden nun erstmals in Schafen, also im lebenden natürlichen Wirtsorganismus, getestet. In ihrem natürlichen Umfeld erwiesen sich die Mykoplasmen erstaunlicherweise einmal mehr als Überlebenskünstler.

Auch künstlich inaktivierter molekularer Tarnmechanismus stoppt Mykoplasmen als Überlebenskünstler nicht

Obwohl die „Phase-Locked Mutanten“ der Immunabwehr infizierter Tiere eigentlich nicht entkommen hätten sollen, zeigten sich kaum Unterschiede zum herkömmlichen Krankheitsverlauf mit unveränderten Mykoplasmen. Auch ohne eine aktive Rekombinase konnten die Mykoplasmen-Mutanten ihre Oberflächenproteine nachweislich verändern. Verantwortlich dafür ist ein zuvor völlig unbekannter, alternativer Mechanismus, der erst durch die in vivo-Versuche entdeckt und aufgeschlüsselt werden konnte.

„Die Forschungsergebnisse einer effektiven Infektion eines natürlichen Wirts bestätigen, dass für Mycoplasma agalactiae das Switching der Oberflächenproteinantigene als Überlebensstrategie während einer Infektion zwingend notwendig ist“, so Chopra Dewasthaly. „Dass das auch ohne die wichtige Rekombinase möglich war, unterstreicht, wie geschickt Mykoplasmen ihr Genrepertoire nutzen, um sich der Wirtsimmunabwehr zu widersetzen. Damit können sie als Krankheitserreger trotz eines sehr kleinen Genoms erfolgreich sein.“

Warum sich deshalb auch Labor- und Lebendversuch so eindeutig voneinander unterscheiden erklärt Rosengarten mit den verschiedenen Umgebungsbedingungen, denen die Mykoplasmen ausgesetzt sind: „Im Reagenzglas können sich Mykoplasmen bei idealen Bedingungen vermehren und müssen nicht mit einer Immunantwort rechnen. Dadurch besteht keine unmittelbare Notwendigkeit auf den Stopp der Phasenvariation zu reagieren.“ In einem infizierten Wirtsorganismus müssen Mykoplasmen als Krankheitserreger dagegen sofort aktiv werden, wenn das Immunsystem sie erkennt und attackiert und sie überleben wollen. Dass pathogene Mykoplasmen in der Tat diesen im Labor einwandfrei reproduzierbaren und bestätigten Stopp der Phasenvariation in ihrer natürlichen Umgebung im Wirtsorganismus sinnvollerweise kompensieren können und wie ihnen dies gelingt, konnte damit nur im lebenden Tier aufgedeckt und analysiert werden.

Die Arbeit wurde unterstützt durch Mittel des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.

Service:

Der Artikel „Vpma Phase Variation is Important for Survival and Persistence of Mycoplasma agalactiae in the Immunocompetent Host ” von Rohini Chopra-Dewasthaly, Joachim Spergser, Martina Zimmerman, Christine Citti, Wolfgang Jechlinger und Renate Rosengarten wurde in PLOS PATHOGENS veröffentlicht.

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006656

Über die Veterinärmedizinische Universität Wien

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) ist eine der führenden veterinärmedizinischen, akademischen Bildungs- und Forschungsstätten Europas. Ihr Hauptaugenmerk gilt den Forschungsbereichen Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tierhaltung und Tierschutz sowie den biomedizinischen Grundlagen. Die Vetmeduni Vienna beschäftigt 1.300 MitarbeiterInnen und bildet zurzeit 2.300 Studierende aus. Der Campus in Wien Floridsdorf verfügt über fünf Universitätskliniken und zahlreiche Forschungseinrichtungen. Zwei Forschungsinstitute am Wiener Wilhelminenberg sowie ein Lehr- und Forschungsgut in Niederösterreich gehören ebenfalls zur Vetmeduni Vienna. Die Vetmeduni Vienna spielt in der globalen Top-Liga mit: 2017 belegt sie den exzellenten Platz 8 im weltweiten Shanghai-Hochschulranking im Fach „Veterinary Science“.

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr. Rohini Chopra-Dewasthaly

Institut für Mikrobiologie

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-2104

O. Univ.-Prof. Dr. Dr.habil. Renate Rosengarten

Institut für Mikrobiologie

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-2100

M + 43 676 7082533

Aussender:

Mag.rer.nat. Georg Mair

Wissenschaftskommunikation / Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-1165

Weitere Informationen:

-

Quelle: idw