(openPR) "I remember you well in the Chelsea Hotel / You were talking so brave and so sweet / Giving me head on the unmade bed / While the limousines wait in the street / And those were the reasons and that was New York / We were running for the money and the flesh / And that was called love for the workers in song / Probably still is for those of them left" - Leonard Cohen

Berlin, in einer Regennacht im Sommer 1989: Vom Chelsea Hotel kannten Torsten Modrow und Mike Buller nur den Namen. Doch irgendwie inspirierte sie der Mythos dieser heruntergekommenen New Yorker Künstler- und Literatenabsteige, in der Leonard Cohen einst Janis Joplin getroffen hatte. An diesem langen Abend, ein paar Wochen vor dem Fall der Mauer, erzählten sich der 22jährige Fuhrunternehmer und Bandmanager Buller und der vier Jahre ältere Leiter des DDR-Jugendclubs »Jojo«, Modrow, ihre Träume für die Zukunft.

Modrow hatte die Idee, ein Künstlerhotel in Berlin zu errichten, einen Ort, wo Künstler wohnen und arbeiten konnten, wo Musik gemacht wurde, wo man sich treffen konnte. Dabei dachte er ursprünglich an die Sophienhöfe, wo die FDJ (Jugendorganisation der DDR) eine Art Kulturzentrum einrichten wollte.

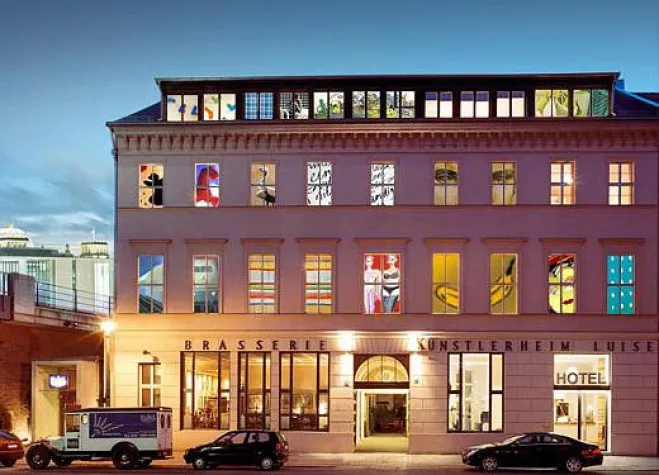

Daß dieser Traum mit dem Künstlerheim Luise zehn Jahre später durch eine Reihe von Zufällen tatsächlich in Erfüllung ging, war damals nicht vorauszusehen. Doch die ersten Jahre nach der Wende boten völlig unerwartete Möglichkeiten. Es herrschte Aufbruchsstimmung und auch eine gewisse Anarchie. Die Dinge waren noch nicht geordnet im Osten Berlins. Zahlreiche der durch vierzig Jahre konsequenten Nichtinstandsetzens verrotteten Immobilien in Mitte (»Ruinen schaffen ohne Waffen« nannte man das damals), für die plötzlich Rückübertragungsansprüche bestanden, wurden von der WBM (Wohnungsbaugesellschaft Mitte) notverwaltet. Für eine befristete Übergangszeit Mieter zu finden war besser, als die Gebäude noch weiter verfallen zu lassen. So sahen sich Modrow und Buller, durch Unterstützung von Jutta Weitz bei der WBM in die glückliche Lage versetzt, ein interessantes Objekt für ihr Vorhaben aussuchen zu können.

Für 1.000 Mark Betriebskosten mieteten sie im Juli 1994 ein völlig verwahrlostes 1825 errichtetes klassizistisches Gebäude in der Luisenstraße 19, dessen benachbarter Zwilling, das Bülowsche Palais, zu DDR-Zeiten den Künstlerklub »Möwe« beherbergte. Das Umfeld war eher ernüchternd; die Bahntrasse wurde gerade elektrifiziert und erweitert, der Reichstag wartete noch auf Christo und die spätere Sanierung, ansonsten im Westen nur »Wüste«, denn da verlief vorher der »Todesstreifen« und entlang der Spree die DDR-Grenze.

Das heutige Künstlerheim war damals bis auf eine Wohnung völlig verlassen. Die ehemaligen Büros der Charité und das im Dachgeschoß untergebrachte »Lehrlingswohnheim Jenny Marx« für Krankenschwesterschülerinnen standen schon drei Jahre leer. Selbst den Hausbesetzern, die nachgefolgt waren, scheint das Haus zu ungemütlich und schäbig gewesen zu sein.

»Det läuft von janz alleene«, hatten Mike Buller und Torsten Modrow gedacht. Oben wollten sie eine kleine Pension einrichten, unten sollten sich die Künstler ihre Ateliers und Wohnräume selber herrichten. Doch von alleine lief das im März 1995 eröffnete Haus natürlich nicht. Die Künstler der ersten Generation, zumeist Bekannte aus dem »Tacheles«, Berliner, Figuren von eher regionaler Bedeutung, von denen die Vermieter Konzepte verlangten, um eine Auswahl zu treffen, drängten die beiden schnell in die Rolle von »Manchester-Kapitalisten« und Zensoren. Jeden Donnerstag gab es das gefürchtete Künstlertreffen, bei dem stundenlang diskutiert wurde. »Man würde das heute nicht mehr so machen, es entsprach jedoch dem Zeitgeist, sagt Mike Buller heute. »Man sollte dem nicht nachheulen, aber es war schön. Jetzt ist es anders, aber auch schön«.

1996 zog diese erste Künstlergeneration aus. Auch die zweite Generation, der Frank Siebert und Martin Glomm angehörten, rekrutierte sich im wesentlichen durch persönliche Kontakte bei geringem Budget. Große Investitionen waren aufgrund der ungewissen Zukunft nicht möglich.

Anfang 1996 stieß der damalige Galerist Christian Brée dazu. Er hatte für seine Galerie in der Auguststraße Parkplätze mieten wollen, und so kam auch er in Kontakt mit Jutta Weitz von der WBM. Und als er sie auf ein von ihm gesuchtes Loftgebäude für ein von Künstlern zu gestaltendes Hotel ansprach, brachte sie ihn mit dem Hinweis, so etwas Ähnliches gebe es schon, mit Modrow und Buller in Kontakt. Bei ihnen konnte er daraufhin nicht nur äußerst preiswerte Zimmer (ab 25 Mark) für seine Künstler mieten, er und seine Mitarbeiterin Kerstin Berger fanden hier auch ein geeignetes Haus und die richtigen Partner für die professionelle Realisierung des dann gemeinsamen Projektes.

Brée, hauptberuflich Projektentwickler, kümmerte sich um die aufwendigen organisatorischen Dinge wie das erforderliche Investitionsvorrangverfahren, den richtig Architekten, das Verkehrswertgutachten, Finanzierungsmöglichkeiten, Baufirmen und um Genehmigungen, Genehmigungen, Genehmigungen. Das Bau-und Wohnungsaufsichtsamt genehmigte dann auch letztendlich eine bis dahin im Amtsdeutsch nicht bekannte Einrichtung: ein „Künstlerheim mit Gaststätte“.

Anfang April 1998 war das Haus geräumt und sanierungsbereit. In der Umbauphase wohnten Gäste »im Exil« in der Friedrichstraße 106. Am 17. September 1999 wurde das Künstlerheim Luise eröffnet, mit 32 Zimmern, Appartements, Büros und einer großzügigen Lobby. Das Restaurant folgte wenig später. Das klingt natürlich unkomplizierter, als es war. Dazwischen lagen immense Hindernisse. Denkmalpfleger machten hohe Auflagen, eine Baufirma ging in Konkurs. Die Banken waren zu überzeugen, was sich als schwierig herausstellte. Die erste Bank lehnte ab, da sie einem kleinen Hotel, und dann auch noch mit Künstlern, keine Chance einräumte (Wir müssen leider ... und wünschen Ihnen für Ihre Geschäftsidee viel Erfolg). Das dann genau diese Bank nach einer Fusion mit einer anderen (keine Bayerische) dann doch die zwischenfinanzierende Bank wurde, freut Brée besonders. Die Bank mittlerweile auch!

Doch nun ist das häufig ausgebuchte Hotel auf Erfolgskurs. Die benachbarte »Wüste« verwandelt sich langsam in das Regierungsviertel; Reichstag, Bundespressekonferenz und ARD-Hauptstadtstudio sind schon fertig. Zeitungs- und Fernsehberichte sorgen für wachsende Bekanntheit, und die Gäste sind begeistert. Die renommierten Künstler der dritten Generation, deren Räume im Durchschnitt zwei bis drei Jahre erhalten bleiben sollen, stammen aus Köln, Berlin und New York. Die kleineren Einzelzimmer in der Mansarde statteten Meisterschüler der Berliner Hochschule der Künste (HDK) aus.

Die Künstler wurden eingeladen und gebeten, »in ihrer Reflexion der Besonderheit des Umfeldes und des Ortes Rechnung zu tragen«. Zitat Einladungsschreiben. Das Konzept, die Künstler neben einer Aufwandsentschädigung auch prozentual am »Umsatz« des jeweiligen Hotelzimmers zu beteiligen und ihnen eine Woche pro Jahr kostenlos Logis zu gewähren, wurde allgemein akzeptiert. Ausschlaggebend für die meisten der Künstler waren jedoch nicht finanzielle Erwägungen, sondern der Charme des Projektes.

Die Entstehung der philosophischen Sentenzen von Wilhelm Schmid im Treppenhaus haben

auch ihre Geschichte: Brée las im Klappentext eines Buches von Schmid, daß dieser in Berlin lebt, und rief ihn einfach an. Bei einem ersten Treffen stellte sich heraus, daß Schmid, bevor er Philosophie studieren durfte, auf Wunsch seines Vaters »etwas Anständiges« lernen sollte, nämlich Schriftsetzer. So konnte er dem Projekt einen besonderen Reiz abgewinnen und ist jetzt nicht nur inhaltlich für die Texte im Treppenhaus verantwortlich, sondern hat sie auch auf Zeichnungen gesetzt und positioniert sowie die Schriftenmaler vor Ort unterwiesen.

Das Konzept des etwas anderen Hotels geht auf. Dieses »Gegenteil von uniformierten Hotels mit dem üblichen Standard der Hotelketten« (Brée) ist bei Geschäftsleuten, die diese Austauschbarkeit anödet, sehr beliebt. Natürlich auch bei Journalisten und Kunstvermittlern, bei Künstlern sowieso. Obwohl es keinen ausgeprägten Roomservice gibt, wohnen manche, die sich auch das Adlon leisten können, lieber hier.

Wer zum Beispiel einen Fernseher möchte, muß der Rezeption Bescheid geben. Dann bekommt er ihn allerdings auch. Ein kleines französisches Frühstück gibt es in den beiden Gemeinschaftsküchen im 1. und 3.Obergeschoß, wo so mancher Besucher verträumt bis in die Mittagsstunden sitzen bleibt und in Erinnerungen an alte WG-Zeiten schwelgt. Wer will, kann da auch abends kochen.

Die S-Bahn und der damit verbundene Geräuschpegel ist ein diskutierter Faktor unter den neu ankommenden Hotelgästen. Ohrstöpsel gehören zur Standardausrüstung einiger Zimmer, werden jedoch seltener gebraucht als vorher vermutet.

Manchmal rufen Leute an und fragen: »Wir sind keine Künstler. Dürfen wir trotzdem bei Ihnen wohnen?« Ein adeliger Herr, wegen Vollbelegung in der Mansarde untergebracht, war froh, endlich mal in einem kleinen Zimmer zu sein. Ein französischer Filmregisseur, der sich gleich für Wochen eingemietet hatte, sagte an der Rezeption: »Ich kenne alle Hotels dieser Welt, glauben Sie mir. Und ich hasse sie alle. Aber Ihr Hotel liebe ich. Und Paris wird von meiner Liebe erfahren.« Nicht nur Paris ...