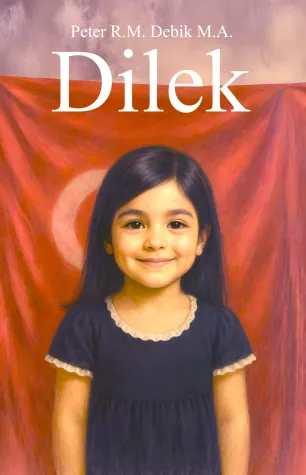

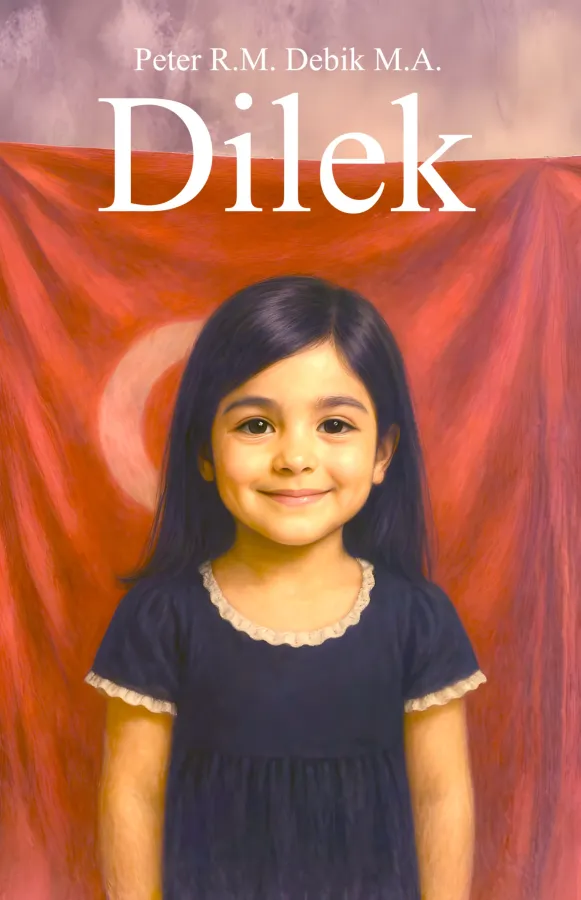

(openPR) Frankfurt am Main, Stadtteil Sachsenhausen Anfang der 1970er Jahre: urwüchsig, menschlich, im Aufbruch. Zwischen Bembeln, Ebbelwoi und Straßenbahnklingeln, zwischen Neubeginn und Heimatlosigkeit erzählt dieser Roman die Geschichte der türkischen Familie Yılmaz: Mehmet, dem Gastarbeiter aus Anatolien, seiner Frau Zeynep, ihren Söhnen Ahmet und Osman und der kleinen Dilek, die alles hätte verändern können — wäre sie nicht eine Tochter gewesen.

„Dilek“ ist ein Roman über die Deutschen und deren fehlende Willkommenskultur, aber auch über türkische Tradition, Hoffnung und Verlust, über das Ankommen und das Nicht-Dazugehören, über die Gastarbeiter, deren Geschichten Deutschland geprägt haben, auch wenn sie nie erzählt wurden. Ein aufwendig recherchiertes Stück Zeitgeschichte, dicht an der Haut der Wirklichkeit und so gefühlvoll und detailverliebt erzählt, als habe sich alles so oder so ähnlich zugetragen.

Das Buch beleuchtet den familiären und gesellschaftlichen Hintergrund jener Menschen, die aus der Türkei kamen, um in Deutschland zu arbeiten, zu hoffen und ein neues Leben aufzubauen. Es zeigt, welche Zwänge, Traditionen und Werte sie aus ihrer alten Heimat mitbrachten. Mit eindringlicher Sprache und feinem Gespür für Atmosphäre verwebt der Autor die strenge, oft widersprüchliche Ordnung anatolischer Familien mit der biederen Nachkriegswirklichkeit Frankfurt-Sachsenhausens.

Zwischen Altbauwohnungen, Fabrikhallen und dem Konfliktfeld zwischen muslimischer und christlicher Traditionen entfaltet sich eine Geschichte, die gleichzeitig mondän und zutiefst lokal ist: ein Frankfurt voller Sehnsucht, Anpassung und stiller Rebellion.

Inmitten dieses Spannungsfeldes wächst Dilek auf – ein Wunderkind, das neugierig zwischen den Welten wandert, ihre wenig klugen Brüder trotz jüngerem Alters intellektuell überflügelt, aber letztlich unter bleiernen Traditionen erstickt wird, weil sie kein Sohn, sondern eine Tochter ist. Darin liegt eine emotionale Sprengkraft. Wer „Dilek“ liest, wird wütend, bewegt und traurig zugleich – weil man begreift, wie eng das Korsett der Tradition um Dilek geschnürt war, noch bevor sie überhaupt geboren wurde.

Der Roman greift alle Klassiker der Gastarbeiterzeit auf – von den Träumen nach Rückkehr bis zum bleibenden Dazwischen, vom Familiennachzug bis zu eine folgenschweren Entschluss, der an das Schicksal der Kofferkinder erinnert – und formt daraus ein schlüssiges, zutiefst berührendes Zeitdokument.

Teils grotesk, aber stets gefühlvoll schildert der Autor Szenen, die so unwirklich erscheinen, dass man kaum glauben mag, dass sie sich tatsächlich so zugetragen haben. Doch genau darin liegt die Kraft dieses Buches: Die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen, ohne die Wahrheit zu verwischen. Denn hinter veränderten Namen und leicht verschobenen Orten oder Zeitpunkten steht ein Leben, das so oder ganz ähnlich tatsächlich gelebt wurde – in einer Zeit, die uns näher ist, als wir glauben. Der Autor schreibt dazu im Vorwort: „Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind weder beabsichtigt noch zufällig. Sie sind schlicht unvermeidbar, wenn man nahe genug an die Wahrheit heranschreibt.“

„Dilek“ ist ein Roman, der Erinnerung wachhält und den Gastarbeiterfamilien der 1960er und 1970er Jahre eine Stimme gibt, Verständnis weckt, aber gleichzeitig deutsche und türkische Traditionen, Fremdenfeindlichkeit aber auch religiös verankerte Traditionen höchst kritisch beleuchtet.

https://dilek-buch.debik.com