(openPR) Bisheriger Stand der Technik

Der allgemeinverbindlich Stand der bisherigen Technik zur oberflächennahen thermischen Nutzung des Untergrundes mit erdgekoppelten Wärmepumpenanlagen ist in der VDI-Richtlinie 4640, in der derzeit gültigen Fassung vom September 2001 geregelt.

Inzwischen hat sich in diesem sehr wichtigen Teilgebiet der regenerativen Energienutzung viel getan. Im Bezug auf die aktuelle Entwicklung ist die Richtlinie dementsprechend dahingehend noch sehr eingeschränkt, dass sie bezüglich des Einsatzes von Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden, die den wesentlichen Teil dieses Anwendungsfeldes ausmachen, deren Installation in der Regel nur unter offenen, d.h. nicht überbautem Gebiet zulässt, und zwar aus dem Grund, weil dort neben ggf. vorhandenem Grundwasser auch eine natürliche thermische Regenerierung, d.h. ein Wärmeausgleich des Bodens über die Atmosphäre durch Sonneneinstrahlung und Niederschlag gegeben ist. Und dies, obwohl die Temperaturen gerade unter städtischen Infrastrukturen nach neueren Erkenntnissen z.B. in unseren Breiten während des ganzen Jahres bei bis zu 20 °C liegen können, also erheblich höher liegt, als dies unter offenen Oberflächen gegeben ist. Diese relativ hohen Temperaturen sind vor allem auf anthropogene, d.h. vom Menschen verursachte künstliche Einflüsse, also den Wärmeeintrag von Tiefgaragen, U- und S-Bahntunneln und der Kanalisation zurückzuführen. Dieser Bereich stellt somit nicht nur ein bedeutendes, jedoch bislang noch nicht angemessen genutztes Erdwärmepotenzial dar, sondern auch einen Erdraum, der geradezu zum Ausbau als Erdwärmespeicher prädestiniert ist. Denn er ist nahezu lückenlos von Straßen, Plätzen, und Gebäuden abgedeckt, also von der Atmosphäre und einer natürlichen tagesgang- und saisonalabhängigen Regenerierung durch Sonneneinstrahlung und Regen thermisch wie hydraulisch nahezu abgekoppelt, und verliert unter diesen Bedingungen keine eingespeicherte Wärme an die Atmosphäre. Bislang nachteilig war jedoch, dass in Folge die dort vorhandenen Bodenschichten austrocknen, und das Grundwasser sich aus diesem Bereich zurückzieht bzw. auf tiefere Niveaus abgesenkt.

Wasser ist aber in mineralisch strukturierten Speichermedien ein sehr wichtiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Wärmeübertragung und Speicherung. Denn entsprechend dem Wassergehalt stellt sich das thermische Quellpotential im Untergrund sehr unterschiedlich dar. Gemäß VDI 4640 kann dieses um den Faktor 4 variieren. Trockener, nichtbindiger Boden hat demnach die schlechteste Entzugsleistung (8/10 W/m2), und wassergesättigter Sand oder Kies die beste Entzugsleistung (32/40 W/m2). Entsprechend ist auch die Speicherleistung einzustufen, da Wasser bekanntlich ein von der Natur gegebenes, sehr gutes thermisches Speichermedium ist.

Der trockene Boden mit seiner an sich schlechten Wärmeleiteigenschaft ist sicherlich auch der Grund, warum man bislang von einer Überbauung von Erdwärmekollektoren in der Regel abgesehen hat, jedoch auch Ausnahmen zulässt, wenn die Auslegung diesen Bedingungen angepasst wird. Als Ausnahmen sind hier Gründungspfähle und erdberührte Betonbauteile mit integrierten Erdwärmekollektoren zu nennen, die als kombinierte Heiz- und Kühlanlage konzipiert, im frostfreien Bereich gefahren werden müssen. Diese Bauteile werden zwar in der Praxis schon vermehrt unter Energie optimierten Gebäuden eingebaut, ihre Leistung ist aber dementsprechend noch nicht gänzlich Zufrieden stellend.

Neben dem Wassergehalt im Erdreich ist außerdem die darin richtige Einbettung der Kollektoren und Sonden mit einem wirklich geeigneten Verfüllbaustoff ein weiteres wichtiges Kriterium nicht nur für die thermische Effizienz solcher Anlagen. Die Anforderungen an die hierfür zu verwendenden Verfüll- oder Verpressbaustoffe sind vielfältig, aber auch nicht nur im Bezug auf die praktische Umsetzbarkeit sehr widersprüchlich. Die diesbezüglichen Hersteller sind daher intensiv bemüht entweder neue Materialkonzepte zu entwickeln, oder vorhandene zu optimieren. Neben der Einbettung in Betonbauteilen werden flächig horizontal oder vertikal verlegte Erdwärmekollektoren, wie auch die vertikal in Bohrlöchern oder ausgehoben Gruben eingebrachten Erdwärmekörbe oder Spiralsonden, derzeit jedoch noch mit einfachem Sand oder Aushub, trocken oder mit Wasser eingeschlämmt, hinterfüllt. Erdwärmesonden dagegen werden anspruchsvoller, meistens mit einer Zement-Sand-Bentonit-Suspension verpresst, um insbesondere auch aus Gesichtspunkten des Grundwasserschutzes eine hydraulische Abdichtung im Bereich von durchbohrten Grundwasserstockwerken zu erreichen.

Ohne jetzt im Einzelnen diese Einbettungsmethoden näher zu analysieren, bleibt insbesondere im Bezug auf den Einbau unter geschlossenen Oberflächen letztendlich immer das thermisch einschränkende Manko des trockenen Bodens, das sich unweigerlich auch auf die Einbettung negativ auswirkt, sodass auch mit viel Aufwand optimierte, meist Zement gebundene Verfüllbaustoffe unter diesen Bedingungen spätesten während des Betriebs dann gleichfalls austrocknen, und bei Verwendung von Bentonit sogar mit einhergehender Rissbildung schrumpfen.

Neues Baustoffkonzept

Diese Problematik hat das Ingenieurbüro TEC MANAGEMENT zum Anlass genommen, ein neues Konzept für einen Verfüllbaustoff zu entwickeln.

Grundlage ist weiterhin ein bewährter und kostengünstiger, mineralisch gebundener Verfüllbaustoff, der weitestgehend alle bisherigen Anforderungen an eine mechanische Verfüllung von Rohrgräben, Kanaltrassen, und sonstigen Baugruben und Hohlräume erfüllt, und nach seiner Abbindung und Aushärtung aufgrund seiner Formbeständigkeit auch überbaut werden kann. Er wird fließfähig und entsprechend selbst nivellierend eingebracht, und hinterfüllt und ummantelt die Rohrleitungen absolut setzungs- und hohlraumfrei, ohne nachträglich verdichtet werden zu müssen. Die Randzone des umgebenden Erdreichs wird hierbei gleichfalls entsprechend homogen mit eingebunden. Je nach Bedarf ist die Art, Konsistenz, und die Festigkeit einstellbar, sodass auch der Anforderung bestimmter Bodenklassen entsprochen werden kann. Auch mehr plastische, elastische, oder dichtende Eigenschaften können bei Bedarf eingestellt werden.

Dieser Baustoff wurde sodann auf die speziellen Belange der zusätzlichen Wärmenutzung aus solchen Verfüllungen modifiziert, um künftig auch als so genannter „Thermo-Verfüllbaustoff“ darin integrierte Umwelt- und Erdwärmeübertragungssysteme thermisch effizient nutzbar zu machen. Hierzu gehören, wie schon oben erwähnt, unter anderem alle Formen von Erdwärmekollektoren und Sonden, aber z.B. auch zur Wärmenutzung herangezogene Abwasserkanäle. Zu diesem Zweck wurde der Baustoff umgekehrt wie bei den bisherigen Baustoffen der Fall, mit einer hochkapillaren Materialstruktur ausgestattet, die es ihm ermöglicht, eine möglichst große Wassermenge aufzunehmen, und weitestgehend aus eigener Kraft (Kapillarkraft) in dem damit hergestellten Verfüllkörper zu halten. Der derart im Erdreich eingebaute, d.h. abgebundene und ausgehärtete Verfüllkörper saugt dementsprechend zu jeder Zeit jegliches mit ihm in Kontakt stehende Wasser bis zu seiner Sättigung ohne Lufteinschlüsse auf, und gibt es ungern wieder her. Aufgrund der enormen Kapillarkraft kann das Wasser auch über größere Strecken und Höhen in einem Verfüllkörper transportiert werden. Erst nachdem der Verfüllkörper gänzlich gesättigt ist, gibt er, sofern der anstehende Boden einen geringeren Sättigungsgrad hat, Feuchtigkeit über Kontaktnässe an diesen ab. Dies hat den Vorteil, dass sowohl der Verfüll- bzw. Verpresskörper neben einer natürlichen Regenerierung kontrolliert auch künstlich, d.h. z.B. über einen Anschluss an eine Regenentwässerung mit Wasser dosiert konditioniert werde kann, als auch das umgebende Erdreich hierbei mit einbezogen wird. Auf diese Weise können nun auch trockene Untergründe unter überbauten Oberflächen angefeuchtet und zusätzlich für die Wärmenutzung ausbaut werden, ohne die Bauwerksgründung zu gefährden. Auch eine spätere Austrocknung wie bei den bisherigen Baustoffen ist nicht mehr möglich. Über die gesamte Sondenlänge können also nun die unterschiedlichsten Bodenschichtungen mit ihren oft sehr unterschiedlichen Wärmeleiteigenschaften über eine zusätzliche Befeuchtung thermisch verbessert und angeglichen werden.

Als weiteres naturgegebenes Phänomen kommt hinzu, das Wasser in Kapillaren einen niedrigeren Gefrierpunkt hat, sodass derart mit Wasser gesättigte Verfüllkörper zumindest im Bereich um die 0 °C herum frostbeständig sind, d.h. dementsprechend ggf. auch im thermisch vorteilhaften latenten Temperaturbereich betrieben werden können, ohne zu gefrieren.

Denn entzieht man dem umgebenden Erdreich mehr Wärme als es gemäß seiner natürlichen oder künstlichen Quellleistung bzw. Regenerierung hergeben kann, kommt es darin bei vorhandener Feuchtigkeit zur Vereisung. Diese Verfahrensweise wird zwar von der VDI-Richtlinie aus bekanntem Grund noch toleriert (bis ca. -15 °C), jedoch insbesondere bei schützenswerten Grundwasservorkommen heute immer kritischer gesehen, weil es nach neuen Erkenntnissen hierbei zu nicht akzeptablen Beeinträchtigungen, bzw. sogar schädlichen Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Erdreichs und des Grundwassers bis hin zu Schädigungen Dritter (z.B. Baugrundhebungen und Setzungen infolge Frost-/Tauwechsels, Wasserstaus etc.) kommen kann. Die zuständigen Umweltämter gehen daher vereinzelt schon dazu über, keine thermische Überbewirtschaftung des Untergrundes mehr zuzulassen, bei dem ein Absinken der Temperatur unter den Gefrierpunkt zu erwarten ist.

Um die vorgenannte Problematik auf den kleinsten Nenner zu begrenzen, kann ein Weg künftig dahin gehen, dass solche Anlagen zumindest so auszulegen sind, dass im angrenzenden Gestein Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auch bei Spitzenlasten ausgeschlossen werden können. Unter diesen Umständen bietet es sich dann an, gleich auch die Wasser gefährdenden Frostschutzmittel im Wärmeträgerfluid der Kollektorrohre wegzulassen, und - die Sondentiefe zu begrenzen.

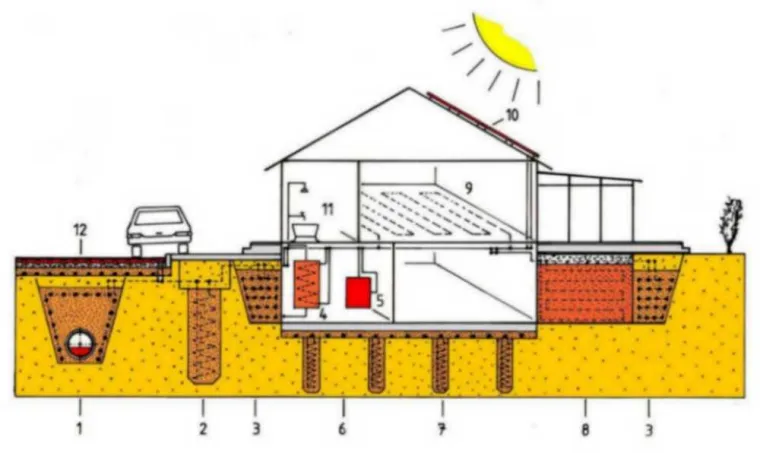

Die beigefügte Skizze zeigt mögliche neue Anwendungsfelder für in einem thermisch optimierten Verfüllbaustoff eingebettete Erdwärmekollektoren am Beispiel eines Einfamilienhauses:

1

Nutzung von Abwasserabwärme mittels im Kanalgraben eingebetteter Grabenkollektoren und Kanalrohr mit integriertem Wendel-Kollektor

2

Nutzung von Gebäudeabwärme und Erdwärme mittels im Bohrloch eingebetteter Spiralsonden

3

Nutzung von Gebäudeabwärme und Erdwärme mittels in Baugruben seitlich von Gebäuden eingebetteten Grabenkollektoren

4

Konventioneller Warmwasser-Kleinkombispeicher im Gebäude (Haustechnik)

5

Zusatzheizung (Haustechnik)

6

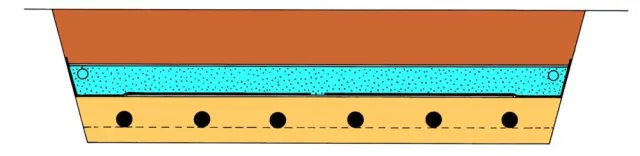

Nutzung von Gebäudeabwärme und Erdwärme mittels in Sauberkeitsschichten eingebetteten Flächenkollektoren (Bodenplattenabsorber)

7

Nutzung von Gebäudeabwärme und Erdwärme mittels in Energiepfählen eingebetteten Spiralkollektoren

8

Nutzung von Gebäudeabwärme und Erdwärme mittels eines dem Gebäude unterirdisch angegliederten Matrix-Wasser-Wärmespeichers mit mehrlagig eingebetteten Flächenkollektoren

9

Modernes Niedertemperatur-Gebäudetemperierungssystem in Form von z.B. Flächenheizsystemen, Betonkerntemperierung, und/oder entsprechender Lüftung etc. (Haustechnik)

10

Solarwärme-Dachkollektoren (Haustechnik)

11

Warmwassernutzung (Haustechnik)

12

Nutzung von Solarwärme und Erdwärme mittels in der Straßendecke eingebetteten Flächenkollektoren

Verfügbarkeit

Der Baustoff befindet sich z.Z. noch in der Prototypenphase, kann jedoch aufgrund seiner Zusammensetzung aus konventionellen Komponenten für erste Testverfüllungen und Pilotprojekte relativ schnell verfügbar gemacht und über Fahrmischer direkt auf die Baustelle angeliefert werden.

Die abschließende Produktdefinition, Herstellung, Lieferung, Pilotisierung, und folgende flächendeckende Vermarktung beabsichtigt TEC MANAGEMENT gemeinsam mit geeigneten industriellen und gewerblichen Kooperationspartnern, und privaten und öffentlichen Projektgebern durchzuführen.