(openPR) Seit etwa zweieinhalb Jahrzehnten kann von einer nachhaltigen Entwicklung der Wintergarten-Branche gesprochen werden.

Wie in jeder Branche sind auch hier gleiche Abläufe in den Häusern der Branchenmitglieder bei den einzelnen Vorgängen zu beobachten. Während vorher das Thema Statik häufig von einer Einzelfallbetrachtung gekennzeichnet war, setzten sich jetzt systematisierte Vorgehensweisen durch. Das Thema Systemstatik wurde häufiger erwähnt. In solchen Fällen fanden sich zwei Parameter zur Ermittlung der Schneelast: Zum einen die Schneelastzone nach der Karte der DIN 1055, zum anderen die Höhe des Bauortes üNN (über Normal-Null).

Im Anfrage-/Angebotsstatus war es häufig Aufgabe des Systemgebers, möglichst zeitnah einen Preis für die angefragte Dachform und die vorliegenden Maße zu finden. Anhand des regionalen Schwerpunktes des anfragenden Fachbetriebes ließ sich vom Systemgeber noch die wahrscheinliche Schneelastzone ohne großen Aufwand bestimmen. Bei der Höhe des Bauortes üNN konnte es schon gravierende Probleme geben, diese zu ermitteln, da diese Angabe beim anfragenden Fachbetrieb ebenfalls nicht vorlag. Somit hat sich in dieser Zeit vielfach die Vorbemessung der Statik anhand einer Schneelast von 0,75 kN/m² durchgesetzt. Damit war ein Großteil der alten Bundesländer abgedeckt.

Zu Beginn des Wintergartenbaus in den neuen Bundesländern mussten z. T. noch TGL-Vorschriften berücksichtigt werden. Hierdurch gab es an der ehemaligen innerdeutschen Grenze deutliche Unterschiede zwischen Ost und West, welche Lasten z. B. durch Schneeanhäufungen zu beachten waren. Nach einer Übergangsphase wurde die DIN 1055 mit einer ergänzten Schneelastzonenkarte auch in den neuen Bundesländern übernommen.

Im Jahre 2005 wurde die DIN 1055 modifiziert. Seit diesem Zeitpunkt sind geänderte und zusätzliche Faktoren zur Ermittlung der Schneelast in die Berechnung einzubeziehen.

Der jetzt übliche und erforderliche Ablauf zur Vorbemessung der Lasten bei der Wintergartenstatik stellt sich folgendermaßen dar:

- Ermittlung Eigenlast: Von Beginn an gilt es als erstes, die Eigenlast der Wintergarten-Konstruktion einschl. des Gewichtes der Dacheindeckung zu ermitteln.

- Ermittlung der Schneelast: Die DIN 1055, Teil 5, legt zum einen die drei zu berücksichtigenden Haupt-Schneelastzonen fest. In Zone 1 beträgt die Schneelast bei einem Bauort bis 400 m üNN 0,65 kN/m², in Zone 2 sind 0,85 kN/m² bis 285 m üNN zu berücksichtigen und in Zone 3 1,10 kN/m² bis 255 m üNN. In der Region 1a (Augsburg,München,Regensburg) beträgt die Schneelast bei einem Bauort bis 400 m üNN 0,81 kN/m², in Zone 2a (Mittelgebirge) sind 1,06 kN/m² bis 285 m üNN zu beachten. Die Schneelasten auch bei größeren Höhen üNN lassen sich im Internet z. B. unter www.schneelast.info ortsbezogen ohne viel Aufwand ermitteln.

- Zwei Sonderfälle sind u. U. als nächstes zu berücksichtigen:

- Sonderfall norddeutsche Tiefebene: Die Schneelastzonenkarte enthält hierzu eine Linie, waagerecht durch die Bundesrepublik. Diese führt auf dem 52. Breitengrad in Höhe Magdeburg Richtung Osten. Ab Hannover Richtung Westen bewegt sich diese Linie auf dem 52,5. Breitengrad. Hierbei ist die Schneelast mit dem Faktor 2,3 zu multiplizieren. Üblicherweise wird in der Vorbemessung dieses Sonderfalles die Standsicherheit, nicht jedoch die Gebrauchstauglichkeit untersucht. Dazu später mehr.

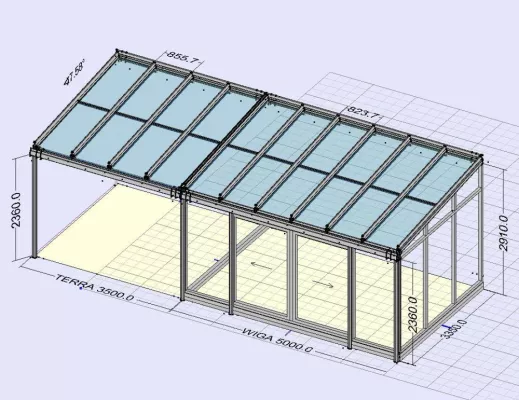

- Sonderfall Anbausituation am Gebäude / Schneeanhäufung durch Anwehen oder Abrutschen von höheren Gebäudeteilen: Die Grafik stellt die zu berücksichtigenden Lasten grafisch dar. In jedem Fall muss zwischen Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit unterschieden werden. Für die Standsicherheit wird die Biegespannung geprüft. Ist diese überschritten, besteht die Gefahr des Zusammenbrechens der Wintergarten-Konstruktion. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Grenzen der Durchbiegung. Bei Überschreiten dieser Grenzen werden z. B. Türelemente zu stark belastet und sind nicht mehr zu öffnen bzw. zu schließen. Im Dachbereich ist die maximal zulässige Durchbiegung der Verglasung zu beachten.

Für die Vorbemessung des Fundamentes ist in der Regel keine Berechnung erforderlich. Die von Beginn des Wintergarten-Baues übliche Ausbildung von Streifenfundamenten mit ca. 35 cm Breite und frostfreier Gründung, also in den meisten Fällen 80 cm Tiefe ist vollkommen ausreichend.

Auch der Nachweis der Verankerung des Wandanschlusses am Gebäude wird üblicherweise nicht im Rahmen einer Vorbemessung durchgeführt. Der individuellen Vor-Ort-Bausituation kommt hier eine ganz besondere Rolle zu. Die Dübelauswahl ist eine von verschiedenen bedeutenden Faktoren. Wesentliche Anhaltspunkte lassen sich dem Merkblatt 2 (Bauanschlüsse) vom Bundesverband Wintergarten e. V. entnehmen.

Bei den Stützen wird zwischen Pendelstützen und eingespannte Stützen unterschieden. Pendelstützen haben lediglich die Last vom Dach auf das Fundament abzutragen. Seitliche Windlasten werden in solchen Fällen z. B. von Mauerwerk im Seitenbereich aufgenommen. Eingespannte Stützen nehmen darüber hinaus Windlasten des Daches und der senkrechten Elemente auf. Der Stützenbefestigung ist daher sehr große Aufmerksamkeit zu schenken. Idealerweise wären die Stützenprofile eingespannt, d. h. ca. 40 cm tief in das Streifenfundament einbetoniert. Dies hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt. Stützen werden üblicherweise mittels Fußplatten auf das Fundament aufgeschraubt. Daher ist die Dübelbefestigung der Fußplatten mit großer Sorgfalt vorzunehmen. Die Verwendung einer biegesteifen Fußplatte muss ebenfalls nachgewiesen werden.

Nach der Vorbemessung sind alle statisch relevanten Punkte von einem vorlageberechtigten Statiker bzw. einem zugelassenen Tragwerksplaner zu berechnen.

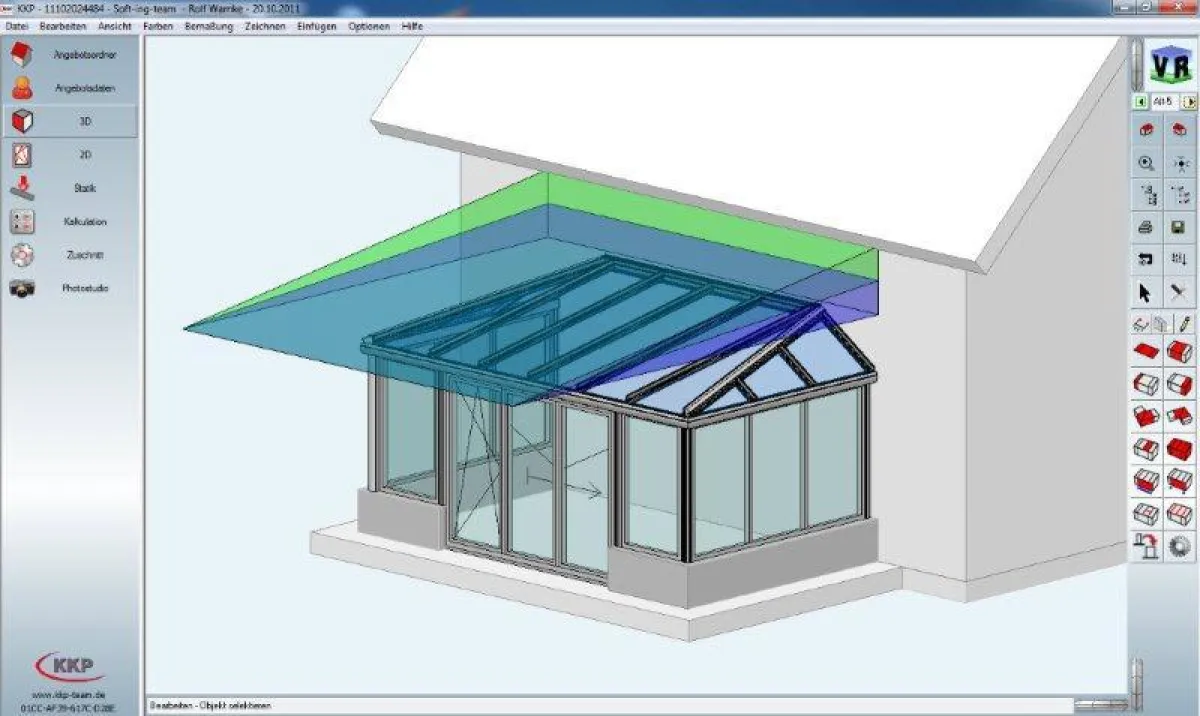

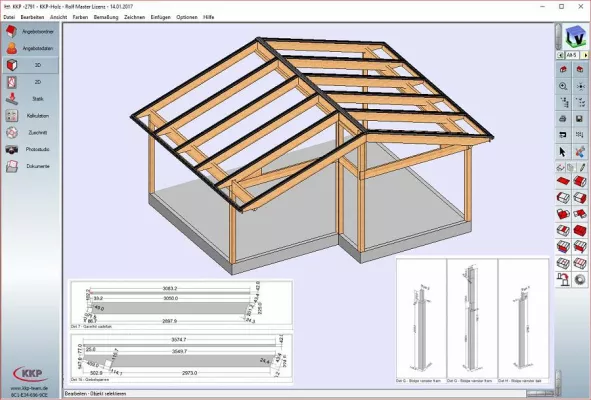

Der Statiker Dipl.-Ing. (FH) Rolf Warnke als Mitglied der Geschäftsleitung des Hauses Soft-Ing.-Team im ostfriesischen Südbrookmerland und als Mitglied im Technik-Ausschuß vom Bundesverband Wintergarten e. V. erläutert die konkrete Detailprüfung anhand der im Wintergarten-Bereich häufig anzutreffenden KKP-Software seines Hauses:

Es erfolgt zunächst die statische Vorbemessung der einzelnen tragenden Teile

- Sparren, unterteilt nach

- Mittelsparren

- Seitensparren

- Gratsparren

- Rinnenträger / Traufe

Aus den vorgenannten Daten wird in der KKP-Software die optimale Profilauswahl vorgenommen. Im ersten Schritt wird die Biegespannung untersucht, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Daraufhin erfolgt die Prüfung der Durchbiegung, um die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Dies wird für alle oben genannten Positionen vorgenommen, um in jeder Position den optimalen Profilquerschnitt kalkulieren zu können. Der oben aufgeführte Sonderfall Anbausituation am Gebäude ist für den Einzelfall ebenfalls mittels der KKP-Software abzuhandeln.

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Warnke: „Um unseren Kunden schon in der Angebotsphase, die optimale Planungssicherheit zu geben, haben wir in unserer KKP-Wintergartensoftware eine statische Vorbemessung integriert. Der Anwender wird in unserem statischen Vorbemessungstool schon bei der Ermittlung der Schneelasten unterstützt. Mit den so ermittelten Lasten werden die Haupttragprofile, Seitensparren, Mittelsparren, Grat- und Kehlsparren sowie die Rinnenträger, überprüft. Es wird geprüft, ob die zulässige Biegespannung und zulässige Durchbiegung für die jeweiligen Profile eingehalten werden. Zusätzlich bieten wir den Anwender, durch den Vorschlag von Alternativprofilen die Möglichkeit, seinen Wintergarten durch die Auswahl der optimalen Profilgrößen wirtschaftlich und mit bestmöglicher Optik zu gestalten.“