(openPR) In der fachlichen Debatte über die sog. Aufsichtspflichten über einen dementiell veränderten Bewohner wird nicht selten die Auffassung vertreten, als sei mit dem dementiellen Erkrankungsprozess zugleich ein „Recht auf psychische Krankheit“ verbunden (vgl. dazu näher L. Barth, in PflR 01/2008, S. 3 ff.). Hierbei lassen sich mehr oder weniger die ambitionierten Pflegerechtler von der Vorstellung leiten, als dass mit dieser Einschätzung es nicht mehr fachlich begründet sei, sog. Aufsichtspflichten des Trägers einer stationären Alteneinrichtung über einen Dementen anzunehmen. Dies erscheint mehr als fraglich, zumal nach wie vor die Frage virulent ist, wo die psychisch veränderten Alterspatienten geblieben sind. Dass hierbei einige Pflegerechtler dazu neigen, dass Krankheitsbild der Demenz zu verklären, erscheint in diesem Zusammenhang stehend nicht sonderlich hilfreich, verschließt es doch einen Blick auf die bedeutsamen Folgen kognitiver Störungen nicht nur mit Blick auf die Aufsichtspflichten, sondern auch im weitesten Sinne auf die Frage sog. antizipierter Willenserklärungen des späteren Demenzpatienten. Es liegt auf der Hand, dass sich hier ein Problem aufgetan hat, dass unmittelbar seinen Niederschlag in der Frage nach der Wirksamkeit und Reichweite von Patientenverfügungen gefunden hat. Dass das Leben eines Demenzpatienten „lebenswert“ ist, steht außer Frage, wenngleich bereits im Vorfeld der künftige Patient für sich eine andere Wertung vornehmen und dies in einer patientenautonomen Verfügung dokumentieren kann.

Hier scheint Klärungsbedarf dringend geboten, denn mit der „Verklärung“ der Demenz als Krankheit wird ggf. der Weg dafür geebnet, eben den vorher fixierten patientenautonomen Willen um vermeintlich höherer moralischer und sittlicher Werte „umzudeuten“, um es moderat auszudrücken.

Die Rechtslage indes ist hinreichend klar: auch wir als künftige Demenzpatienten können eben für den Fall der dementiellen Erkrankung Vorsorge treffen und hierbei auch für den Fall einer stationären Unterbringung dafür Sorge treffen, dass wir in „weniger lichten Momenten“ am Weggehen gehindert werden. Wem nützt das „Recht auf psychische Krankheit“, wenn der Patient sich im Zustande der Desorientiertheit „verflüchtigt“ und zu nachhaltigem Schaden kommt?

Lutz Barth

Presseinformation

Aufsichtspflichten über einen Demenzerkranken?

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.

Verantwortlich für diese Pressemeldung:IQB - Lutz Barth

Debstedter Str. 107, 27607 Langen

Tel. 04743 / 278 001

Internetportal: www.iqb-info.de

E-Mail:

Debstedter Str. 107, 27607 Langen

Tel. 04743 / 278 001

Internetportal: www.iqb-info.de

E-Mail:

Über das Unternehmen

Das Internetportal rund um das Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht. Wir möchten mit unserer Webpräsenz einen Beitrag nicht nur zum Recht leisten, sondern auch gelegentlich kritisch zu den Themen unserer Zeit Position beziehen. Es geht nicht immer um die "ganz herrschende Meinung und Lehre", denn auch diese ist weitestgehend eine Illusion und Ausdruck verschiedenster Interessen - auch und gerade im Recht!

Pressebericht „Aufsichtspflichten über einen Demenzerkranken?“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:

Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.

Weitere Mitteilungen von IQB - Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht - Lutz Barth

Wir sollen nicht sterben wollen

Der „Diskurs“ (?) über das frei verantwortliche Sterben eines schwersterkrankten und sterbenden Menschen ist nach wie vor nicht nur soziologisch unterbelichtet, sondern zeichnet sich insbesondere durch Glaubensbotschaften der selbsternannten „Oberethiker“ und deren „Geschwätzigkeit“ aus.

„Lebensschützer“ meinen zu wissen, was die Schwersterkrankten und Sterbenden wünschen und welcher Hilfe diese am Ende ihres sich neigenden Lebens bedürfen.

Mit Verlaub: Es reicht nicht zu, stets die Meinungsumfragen zu kritisieren, in denen die Mehrheit der…

Sterbehilfedebatte - Der Kreis der ethischen Überzeugungstäter ist überschaubar

Es scheint an der Zeit, in einer hoch emotionalisierten Debatte „Ross und Reiter“ zu benennen, die sich fortwährend um den „Lebensschutz“ scheinbar verdienstbar gemacht haben und unbeirrt auf ihrer selbst auferlegten Mission fortschreiten.

Einige politisch Verantwortlichen sind gewillt, die „Sterbehilfe“ gesetzlich zu regeln und wie es scheint, besteht das Ziel in einer strikten Verbotsregelung.

Auffällig ist, dass es sich um eine handverlesene Schar von Ethiker, Ärztefunktionären, freilich auch Theologen und Mediziner handelt, bei denen ber…

Das könnte Sie auch interessieren:

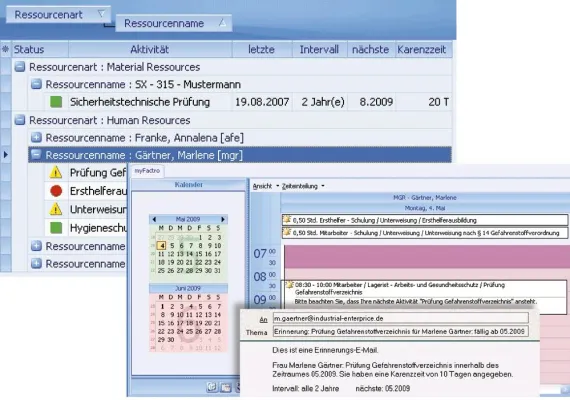

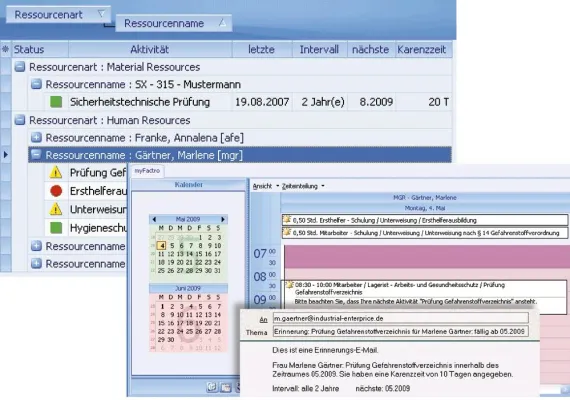

Fristen und Auflagen einfach managen? Aber sicher

… terminlich fixiert. Über den zentralen Kalender hat man alles im Blick und wird automatisch an fällige Termine erinnert.

So organisiert das neue Tool alle Sorgfalts- und Aufsichtspflichten in nur fünf Schritten:

1. Erfassen der Basisdaten

2. Aktualisieren im laufenden Prozess

3. Überwachen mit Hilfe von Statusfenstern mit Ampelfunktion

4. Erinnerung an …

Kritische Ereignisse in der Altenpflege - Demenzkranker Bewohner verlässt unbemerkt das Pflegeheim

… erkrankte Bewohner in stationären Alteneinrichtungen. Wir dürfen also auf die entsprechenden Kommentare gespannt sein, zumal aus rechtlicher Sicht die Frage nach den Aufsichtspflichten durchaus strittig ist und ein allgemeiner Konsens in Rechtsprechung und Literatur nicht festgestellt werden kann. Die zwischenzeitlich hierzu ergangene Rechtsprechung des …

Aufsichtspflichten über einen gerontopsychiatrisch erkrankten Bewohner

Die Aufsichtspflichten – speziell über einen gerontopsychiatrisch veränderten Bewohner in stationären Alteneinrichtungen – sind seit geraumer Zeit auch in der pflegerechtlichen Perspektive Gegenstand lebhafter Diskussionen, geht es doch im Kern um ein Pflichtengerüst für die Alten- und Pflegeeinrichtungen, dass nicht selten überobligatorische Pflichten …

ESN unterstützt die Wohnungswirtschaft im Bestandsmanagement

… Ressourcen, Mitarbeitern und externen Dienstleistern

• Eine verlässliche Abrechnungsgrundlage für gesteigerte Wirtschaftlichkeit

• Die gesetzeskonforme Umsetzung und Dokumentation der Sicherungs- und Aufsichtspflichten

• Ein wesentlicher Qualitätsgewinn für Mieter und Gesellschaft

Durch das offene Konzept von FMcockpit lassen sich neben den ESN-eigenen …

Verbessern Heilpflanzen das Leben demenzkranker Menschen?

… finanziellen Konsequenzen der Älteren im Mittelpunkt stehen, vielmehr sollte das Ziel ein aktiver, geistig vital gestalteter Lebensabend sein. 2.031 Zeichen

Literatur:

(1) Heinen-Kammerer T., et al.: Versorgungssituation von Demenzerkranken kann durch Ginkgo biloba verbessert werden, MMW-Fortschritte der Medizin Originalien Nr.III/2005 (147.Jg.), S. 127-133

Überwachungspflichten bei einem ambulant behandelten Patienten?

… hier einige Ausführungen in den Entscheidungsgründen zum Anlass genommen werden, um die prinzipiellen Schwierigkeiten bei der Begründung und Annahme von besonderen Aufsichtspflichten in Erinnerung zu rufen.

Zwar hat der BGH ausgeführt, dass die zwischenzeitlich zu den Sorgfaltspflichten eines Suizidpatienten ergangene Rechtsprechung nicht ohne weiteres …

Das „Lebensrisiko“ des Dementen und sein (Grund)Recht auf psychische Krankheit?

… liegt auf der Hand, dass dies nicht ohne Folgen für das sog. Recht der Pflege alter Menschen bleibt. Mit zunehmendem Eifer werden die Aufsichtspflichten etwa einer stationären Pflegeeinrichtung über einen gerontopsychiatrisch erkrankten Bewohner geleugnet. Phantasievoll wird das „(Grund)Recht zur psychischen Krankheit“ postuliert und in ein bewusstes …

Eine „vitale Diskussion“ unter den Pflegerechtlern entfacht sich

… die „Aufsichtspflicht“« sein (in PflR 08/2008, S. 366 ff.). Klie versteht seinen Beitrag unter anderem als eine Erwiderung auf den diesseitigen Dreiteiler „Zu den Aufsichtspflichten einer Alten- und Pflegeeinrichtung über einen dementiell erkrankten Bewohner“ (beginnend ab PflR 01/2008, S. 3 ff.). Ob ich letztlich „angriffslustig“ sei, wie Klie glaubt, …

ProzessGarant AG unterstützt Geschädigte bei der Erzielung ihrer Rechte

… Die Klägerin macht Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld von dem Krankenhausträger geltend, da die behandelnden Ärzte in grob fahrlässiger Weise die ihnen auferlegten Aufsichtspflichten verletzt hätten. Dr. Franz Sußner, Direktor der Rechtsabteilung der ProzessGarant AG: "Wir waren und sind der Meinung, dass die Beschuldigten zum Tatzeitpunkt …

Aufsichtspflichten einer stationären Pflegeeinrichtung?

Betreuungs- und Aufsichtspflichten über den psychisch veränderten Bewohner einer stationären Alteneinrichtung – zugleich eine Besprechung des Vierten Abschnitts – Betreuungs- und „Aufsichtspflicht“ von Th. Klie in seinem Lehrbuch Rechtskunde – Das Recht der Pflege alter Menschen, 8. überarb. und aktualisierte Aufl. 2006 (S. 187 ff.)

Der altehrwürdige …

Sie lesen gerade: Aufsichtspflichten über einen Demenzerkranken?