(openPR) Neuerdings ist die Technologie des Dreilagen-Farbsensors auch in der industriellen Bildverarbeitung einsetzbar. Er ermöglicht die Aufnahme von vollständigen RGB-Bildern, was die Kameras für alle Farbapplikationen mit hohem Detailanspruch prädestiniert. Wir geben einen Überblick über die Technologie und vergleichen diese mit dem bisher in Farbkameras üblichen Bayer-Mosaik-Verfahren.

Farben sehen gehört zu den natürlichsten Dingen der Welt. Der Mensch ist daran gewöhnt seine Umwelt farbig wahrzunehmen, darum ist es für uns auch natürlich, dass uns fast alle technischen Geräte farbige Bilder präsentieren. Dabei vergisst man leicht, dass dies alles andere als selbstverständlich ist.

Die in den heutigen Digitalkameras verbauten Bildsensoren (CCD oder CMOS) sind physikalisch gesehen zunächst farbenblind. Der Sensor selbst kann nur Intensitätsunterschiede im einfallenden Licht wahrnehmen. Erst durch die Nutzung von Farbfiltern konnten bisher Farbinformationen der Szenerie gewonnen werden. Hierzu wurde bei den ersten digitalen Farbaufnahmen ein Filterrad genutzt, das mit einem roten, blauen und einem grünen Farbfilter ausgestattet war. Damit konnten drei Aufnahmen, eine für jeden Farbkanal, gewonnen werden, um dann durch Überlagerung zum farbigen Endbild zusammengesetzt zu werden.

Das Bayer-Mosaik-Verfahren

1975 reichte Bryce E. Bayer in den USA ein Patent ein unter dem Titel „Color Imaging Array“. Hier beschreibt er ein Verfahren mit welchem durch kleine Farbfilter, die direkt auf dem Pixel angebracht sind, pixelweise Farbinformationen gewonnen werden. Das Bayer-Verfahren hat sich heute sowohl im Konsumerbereich als auch in der Industrie weitgehend durchgesetzt, dennoch birgt es einige Nachteile, wie z. B. eine Verringerung der Empfindlichkeit. Dadurch, dass bei jedem Pixel ein Großteil der Lichtintensität herausgefiltert wird, steht nur ein Bruchteil des Lichts zur Signalerzeugung zur Verfügung. Komplementärfilter-Verfahren versuchen diesen Nachteil etwas zu lindern indem sie nur die jeweilige Hauptfarbe herausfiltern, den Großteil des Lichts aber hindurch lassen. Dies führt zu einer Verbesserung der Empfindlichkeit, doch erkauft man sich dies durch eine weniger gute Farbwiedergabe. Weitere Nachteile aller Farbsensoren mit Bayer-Mosaik sind eine geringere Detailtreue sowie Fehler durch Interpolationsartefakte. Da die fehlenden Farbwerte aus den Werten der umgebenden Pixel gewonnen werden müssen, kommt es bei Motiven mit hohen Frequenzen und bei schrägen Kanten zu Darstellungsfehlern.

Drei Lagen bringen Vorteile

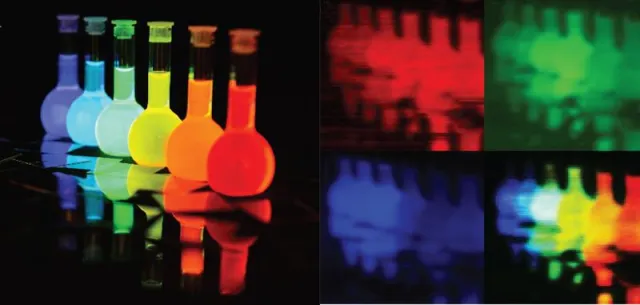

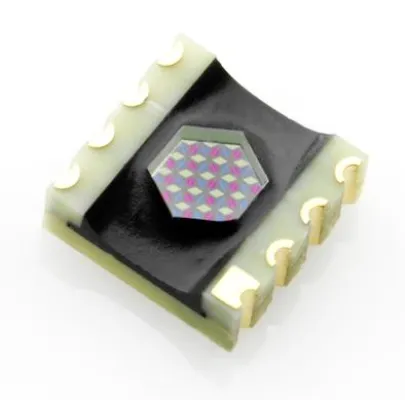

Seit einiger Zeit gibt es nun ein neues Verfahren: Foveon hat mit der Foveon X3-Technologie einen CMOS-Sensor entwickelt, welcher eine gleichzeitige Erfassung des gesamten RGB-Signals für jedes Pixel erlaubt. Dies konnte durch Ausnutzung des wellenlängenabhängigen Absorptionskoeffizienten in Silizium erreicht werden. Foveon hat dazu eine dreilagige CMOS-Struktur entwickelt. Die Farbtrennung erfolgt dabei durch die Wahl der jeweiligen Schichtdicken. Aufgrund der hohen Energiedichte wird kurzwelliges Licht (blau) bereits kurz unterhalb der Oberfläche absorbiert, in einem Bereich bis ca. 0,6 um Eindringtiefe. Absorption von „grünen“ Wellenlängen erfolgt bis ca. 2 um und von Rot und Infrarot im darunter liegenden Substrat. Durch Integration dreier räumlich voneinander getrennter PN-Übergänge können die in den unterschiedlichen Tiefen entstehenden Elektronen separiert werden und man erhält so für alle drei Wellenlängenbereiche ein eigenes Potential. So kann das vollständige RGB-Signal für jedes Pixel simultan erfasst werden. Somit trägt im Unterschied zum Bayer-Verfahren das gesamte Licht zur Signalerzeugung bei und es entstehen keine Interpolationsartefakte. Hinzu kommt, dass der für den Schärfeeindruck des menschlichen Auges wichtige Grünkanal zu 100 % direkt gewonnen wird, im Gegensatz zum Bayer-Sensor, wo für 50 % der Pixel Grün interpoliert werden muss. Dies resultiert in deutlich schärferen Bildern bei gleicher Pixelanzahl.

Technologien im Vergleich

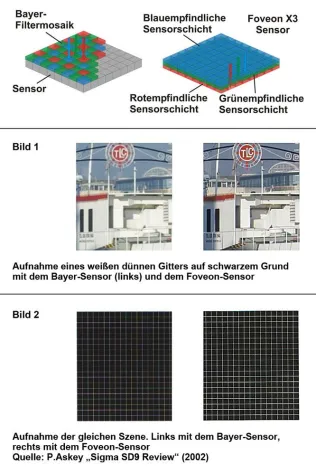

Das Bild 1 zeigt einen Vergleich der beiden Sensor-Technologien. Beide Aufnahmen wurden unter denselben Aufnahmebedingungen mit derselben Optik gemacht. Das Motiv war ein weißes dünnes Gitter auf schwarzem Grund. Die linke Seite zeigt die Aufnahme mittels eines CMOS-Sensors mit Bayer-Mosaik (Lumenera Lu375C mit Micron CMOS MT9T001), die rechte Seite die Aufnahme des Foveon-Sensors (Toshiba Teli CSF5M7C3L18NR mit Foveon F018-50-F19 X3). Obwohl der Bayer-Sensor sogar etwas mehr Pixel aufweist, 1 600 × 1 200 Pixel im Vergleich zu 1 400 × 1 000 Pixel, wirkt die Aufnahme generell etwas unschärfer. Noch deutlicher aber ist die falsche Darstellung der weißen Linien. Da hier die Linienstärke gerade so gewählt wurde, dass sie nur ein bis zwei Pixel überstreicht, kommt es bei der Interpolation zu einer falschen Interpretation der Werte, sodass diese mal grün und mal blau bis rot erscheinen. Im Foveon-Bild erscheinen im Gegensatz dazu weiße Linien auch als weiß.

Das Bild 2 zeigt Ausschnitte zweier Aufnahmen einer realen Szene, wiederum einmal aufgenommen mittels eines Bayer-Sensors (links: Canon Eos D30) und eines Foveon-Sensors (Sigma SD9). Man sieht hier wieder, dass trotz vergleichbarer Pixelanzahl, die Aufnahme des Bayer-Sensors unschärfer erscheint. Feine Details, wie die Zacken in dem rot umrandeten Bereich auf der linken Seite, werden aufgrund schlechter Interpolation gar nicht angezeigt.

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Vorteil der Foveon-Technologie ist die Möglichkeit des Pixel-Binning unter Beibehaltung der Farbwiedergabe. Binning bezeichnet die Zusammenfassung benachbarter Pixelelemente zu einem Pixelblock. Dies verbessert das Signal-zu-Rausch-Verhalten bei gleichzeitiger Verringerung der Auflösung aber Erhöhung der Framerate des Sensors. In einem Bayer-Sensor ist Binning oft nur dann möglich, wenn die Ausgabe als reines Luminanz-Signal, also monochrom erfolgt, da hier Pixel unterschiedlicher Farben kombiniert werden und eine korrekte Farbinterpolation nicht mehr möglich ist. Diese Einschränkung gibt es für den Foveon-Sensor nicht. Pixelbinning kann hier frei gesetzt werden und Farben bleiben dennoch erhalten.

Die Foveon-Technologie bietet einige Vorteile gegenüber dem heutzutage üblichen Verfahren mittels Bayer-Mosaik. Speziell in Applikationen, in welchen es auf hohe Farbtreue und Detailgenauigkeit ankommt kann diese Technik ihre Stärken ausspielen. Denkbare Applikationen wären hier z. B. die Dokumenten-Fotografie, Ausweis-Verifikation oder die Druckbildkontrolle.

Dr. Simon Che’Rose, FRAMOS GmbH